歯科医院経営講座 一覧を見る

Office

Business

Management

歯科医院経営講座191

デンタル・マネジメント・コンサルティング

門田 亮

- Question

- 60歳を過ぎて、診療のペースを少し落としながらゆっくり過ごしていきたいと考えています。事業承継のことも考えなければなりませんが、親族内には医院を承継してくれる後継候補者がおらず、入職して約2年を経過する勤務医がおります。その勤務医に事業承継できるものか、事業承継にはどの程度の期間が必要か、あるいは事業承継に向けてどのような準備が必要かなどについてご教示ください。

- Answer

- 親族内に後継候補者がいない場合は、医院に勤務する歯科医師あるいは医院承継のために歯科医師を探して、いわゆるM&Aとなる事業譲渡を考えることになります。経済産業省の管轄である中小企業庁が事業承継ガイドラインという資料をまとめており、帝国データバンクの調査から、後継者への移行にかかる期間としては、3~5年程度26.9%、6~9年程度13.8%、10年以上11.2%というデータをもとに、60歳頃から事業承継に向けた準備を始めることが望ましいとされています。歯科医院という医療業種は、診療方針の引継ぎや医療技術の取得など一般業種と比較すると特殊な点がありますが、事業承継という点において、後継者を選び、育て、引き継いでいくという流れにおいては、3年から10年程度の長期的な視点で計画を進める必要があるでしょう。

事業承継への多くの選択肢を得る

歯科医院においても、実際には60歳を過ぎたあたりから事業承継を考える院長が多く、いくつかの承継方法について意識をするようになる頃ですが、院内の勤務医が承継候補者となる場合、院長が一線を退こうとする年齢と、勤務医が実際に承継しようとする年齢が合わない場合があります。

事業承継にかかる期間を60歳からの5年間と考えた場合、承継時の院長の年齢は65歳前後になりますが、65歳という年齢はまだ診療に十分従事できる年齢です。後継者を決定し権限を委譲するには少し早い年齢という印象です。一方、承継時期を少し遅らせて65歳からの5年間で後継者を探そうとすると、その年齢から勤務医を確保できるだろうかという心配が生じるのが実際のところでしょう。

事業承継にかかる期間を10年と考えると、院長が70歳前後になるときに承継が行われることになり、院長からすれば非常に理想的な時期かもしれませんが、勤務医側からすると10年もの長い期間を後継候補となる勤務医として過ごすことができるかというと難しい点があります。10年もすれば、自分で開業をする自信や技術が身についているでしょうし、勤務する歯科医院よりもよい条件の開業候補地が見つかれば自身での開業を優先することもあるということです。

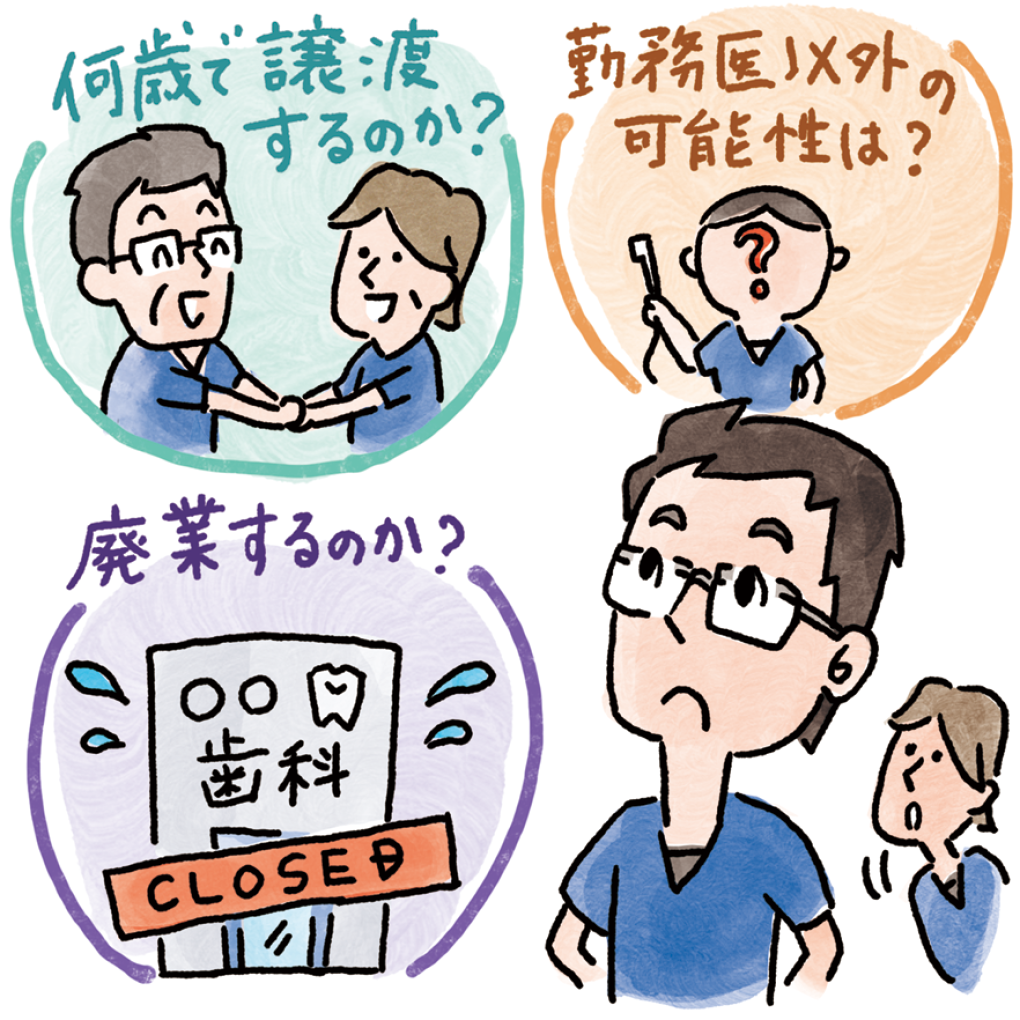

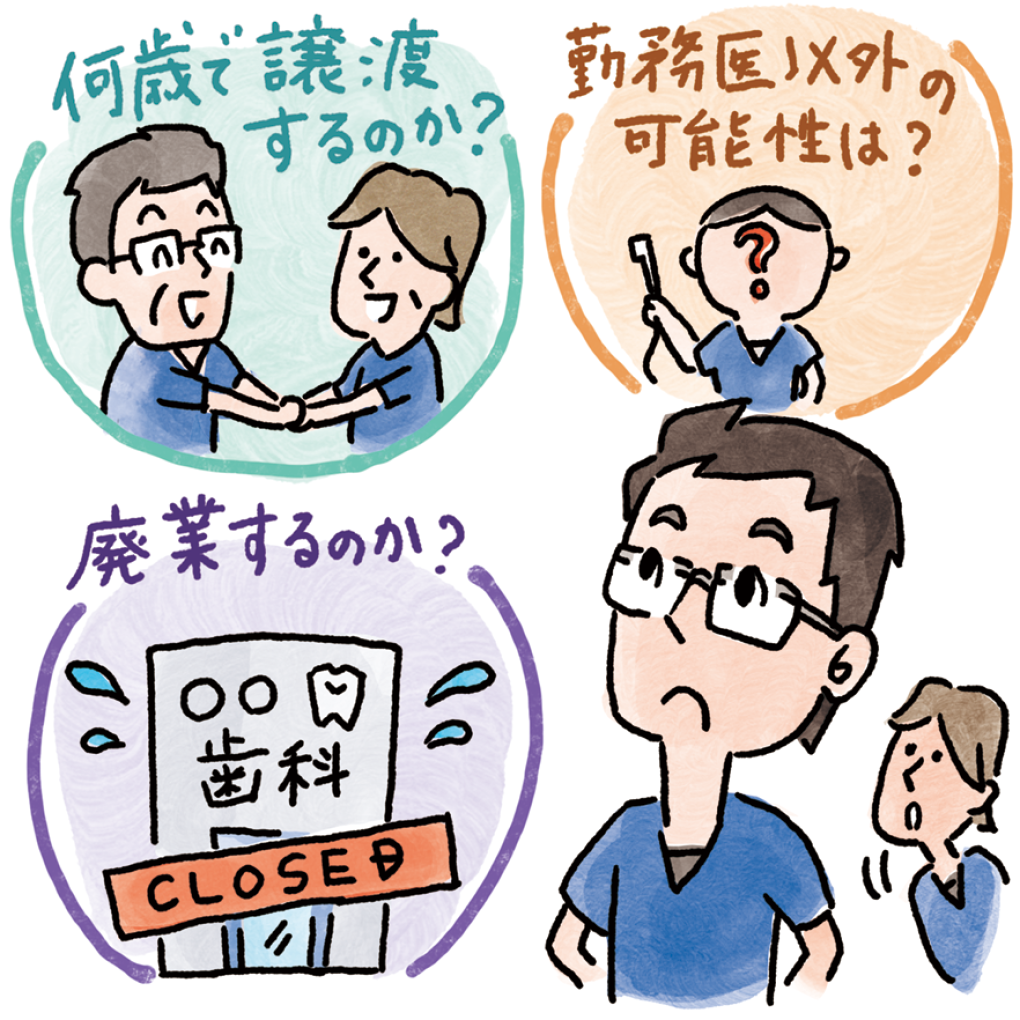

こうした点が、実際の事業承継において難しいところですが、院長としてはやはり60歳を過ぎたあたりから、事業承継のさまざまな選択肢を得ることがよいと考えます。勤務医への譲渡を最優先として、譲渡する年齢の選択、勤務医以外への譲渡の可能性のほか、後継者が定まらない場合は廃業の選択肢も視野に入れて考えておくべきだと考えます。

事業承継による業績向上の可能性

一般業種の事例において中小企業白書を参考にすれば、事業承継後の新たな経営者の年齢が若いほど事業の拡大意欲が強く、30代、40代で事業を承継した場合、承継していない企業と比較して売上高などの成長率を押し上げる影響が出ていることが確認されています。

歯科医院において事業承継を行うことについても、院長すなわち経営者が若返ることから業績向上が期待できる点があります。患者さんに対する積極的な対応による来院患者数の増加や、それに伴う歯科衛生士によるメインテナンスの充実などが、プラスの変化をもたらす可能性として期待できるでしょう。業績が向上し歯科医院の規模が大きくなれば、スタッフの処遇や労務環境の改善を図ることができますから、スタッフはより高いモチベーションを持って働くことが可能です。

厚生労働省が行う医療施設調査を見ますと、現在、歯科医院の総数は減少傾向にあるものの、医療法人の軒数は年々増加しており、令和5年の調査時点では全歯科医院に占める医療法人の割合は25%に達しています。組織形態が医療法人になるということは診療所規模も大きくなり、医療法人における1歯科医院あたりの平均医業収入は、同じく令和5年の調査内容において108,852千円から110,768千円へ1.8%伸びている状況です。若い先生方の世代において医療法人化が進み、チェアユニットを増設、スタッフを増員させながら歯科医院の業績を押し上げていることは間違いないことでしょう。

事業承継計画の検討

円滑に事業承継を進めるにあたっては準備作業が必要ですが、まずは現状把握に努めるようにしてください。事業用資産の中では、診療用設備や耐用年数の確認、あるいは純資産額の推移など、医院がどれぐらいの資産を保有しているかについて確認してください。同時に、税理士事務所等の試算により、売却時の金額が大まかにどれぐらいになるだろうかということを把握しておくと、事業承継時の資金計画や、承継後の過ごし方をイメージすることができます。

現状を把握した後は事業承継計画書の作成を検討します。計画書を作成する目的としては事業承継における当事者同士の意思確認を行うものですから、院長だけでなく承継する候補者もともに作成に関わるようにします。内容は事業承継の方向性、承継のための後継者教育、現状の歯科医院の強みや診療方針、今後の事業予測などについて協議を重ねながら、院長および後継者双方が医院情報の共有を図ります。当事者同士が事業承継に向けて前向きな意思があることや、お互いの信頼関係が確かなものであることを確認することと併せて、その後の双方の親族や関係者の理解を得るための資料としても作成を行うことが大切です。

事業承継計画書は、一度にすべてを決定してしまうようなものではなく、現在の従業員や関係先とのこと、承継までに身につけるべきものなど、ポイントごとに確認をする意味で整理を進めると作りやすくなるでしょう。

- Advice

- 事業承継を意識する場合、まず何から始めればよいかを迷うことがあります。検討を始めるのは早すぎるだろうか、事業承継はうまくいくだろうか、といろいろ考えてしまいますが、まずは多くの選択肢を得ることを目指すとよいと思います。事業承継にかかる期間が3年から10年以上と開きが大きいため、歯科医院に関与する専門家への相談のほか、一般業種を対象とする公的な機関においても、事業承継に伴う基本的なアドバイスを受けることが可能です。

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。