162号 AUTUMN 目次を見る

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ TiHMの形状とその特徴

- ≫ 使用方法

- ≫ 症例供覧

- ≫ おわりに

はじめに

骨再生誘導療法(GBR法)で用いるメンブレンは、材質により吸収性メンブレンと非吸収性メンブレンに大別されるが、後者には、治療効果の確実性ならびに予知性が高いという利点がある。

歴史的に、GBR法はPolytetrafuluoroethylene製のゴアテックスTRメンブレン(ゴア社)により確立されたが、2012年にその製造販売が終了し、新たな非吸収性メンブレンが待ち望まれていた。

2017年1月、国産初のGBR用純チタン製メンブレン(Tiハニカムメンブレン<以下:TiHM>、モリタ社)が販売され、優れた治療効果が期待されている1)。

今回、その特徴と使用方法ならびに症例を供覧する。

TiHMの形状とその特徴

TiHMの材質は最も純度の高いチタン(ASTM F67、Grade1)であり生体親和性、安全性に優れている。

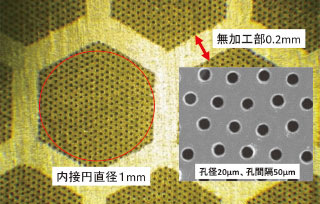

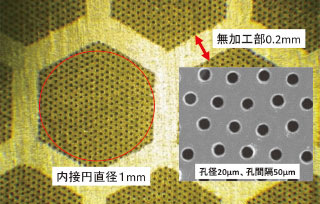

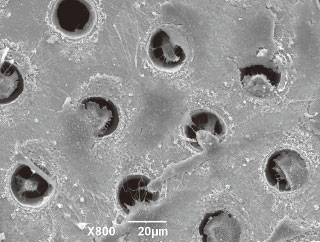

厚さは20μmと薄く、表面にはレーザー加工法により、内接円直径1.0mmの正六角形の区画内に、孔径20μmの穿通孔が50μmの間隔で高密度に付与されている。この加工部を幅0.2mmの無加工部がハニカム状に区切り配置されることでメンブレン自体の強度を保っている(図1)。さらに、その中心部には5mmの無加工部位が、直下にフィクスチャーがあっても損傷しないように設置されている。一方、フレーム付きTiHMでは純チタン製のフレームが接合されている(図2)。

これらの形状により以下の3点が期待し得る。

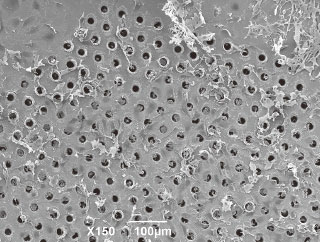

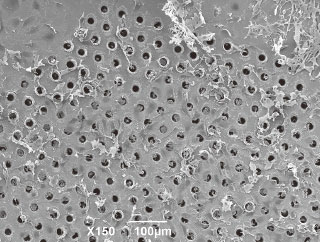

- ① 穿通孔の大きさを小さく、無加工部位も設置したことにより、蛋白やミネラルなどの液性成分の通過を維持しながら、TiHMに囲まれた内部の骨由来の細胞を閉じ込め、同時に外部からの軟組織侵入を最小限にし得る(Cell occlusive functionとSoft tissue barrier function2)の向上)(図3)。

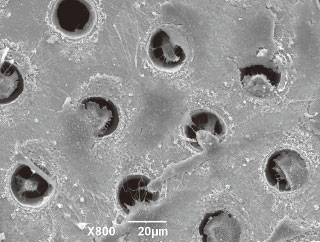

- ② 穿通孔が高密度に配置されたことにより、TiHM内部では、その表面に沿って骨由来の細胞が付着増殖し、一方、外部では周囲軟組織が付着増殖することでTiHMと創部の安定化が図れ3)、その結果、効率の良い骨再生が期待できる(図4)。

- ③ フレームによりTiHMの賦形性とスペース保持能力(Capacity of maintaining space4))を向上し得る。

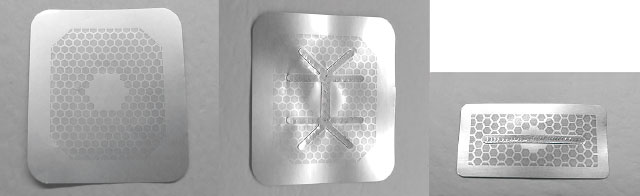

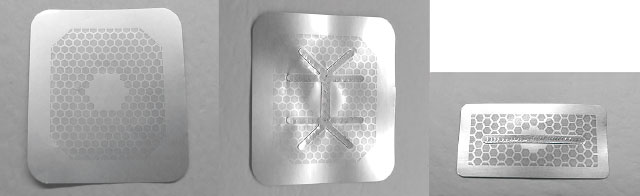

製品規格は、Mサイズ(25×22mm)とSサイズ(20×10mm)があり、それぞれにフレーム付きのTiHMがあるが、前者にはフレーム無しもある。

-

図1 Tiハニカムメンブレン(TiHM)の拡大像。

内接円直径1.0 mmの正六角形の区画内に、孔径20μmの穿通孔が、50μmの間隔で高密度に付与されている。

-

図2 TiHMの製品規格。

Mサイズ(25×22mm)とSサイズ(20×10mm)があり、それぞれにフレームが接合されている。

-

-

図3-1

-

図3-2

図3-1、2 細胞は穿通孔間で付着増殖し、穿通孔内へも侵入している。

-

-

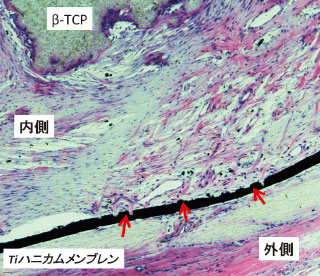

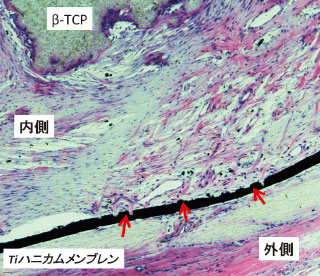

図4 術後6週間目の病理組織像。

未熟な線維芽細胞が加工部周囲に付着増殖し、内部に向かい肉芽様組織が増生している。手術はビーグル犬の下顎骨骨欠損モデルにβ-TCPを充填し、TiHMで被覆した。

使用方法

GBR法の手順は、①切開と粘膜骨膜弁の剥離、② 自家骨あるいは骨補填材の充填、③ メンブレンの調整と固定、④ 減張切開ならびに縫合からなる。

非吸収性メンブレンの使用において、特に留意すべきことは術後の創部哆開とメンブレンの露出を防止することであり、どの手順においても細心の注意と工夫が必要である。

今回はTiHMの使用方法として、後二者における術式の実際と筆者なりの工夫点を述べる。

(1) TiHMの選択

フレーム付きか否かの選択において、フレーム付きのTiHMの方がスペース保持能力に優れるため、垂直性造骨など難度の高い造骨時やβ-TCPのような吸収性の骨補填材と併用する場合に適している。

一方、フレーム無しのTiHMは形態調整が容易で使いやすい。それらの選択では、造骨方法や使用する骨補填材などを考慮する必要がある。

(2) TiHMの調整

欠損部位の大きさを測定後、TiHMの滅菌内包紙を利用し、いわゆる型紙を作成する。この時に造骨量を見越して頰舌方向は長く設計し、口腔内で試適と調整を行う。

次に、型紙に合わせてTiHMをトリミングする。フレームも手術用ハサミで容易に切断できるので特別な器具は不要であるが、眼科用ハサミが細かく切れ便利である。また、鋭縁を残さないように注意する(図5)。

骨補填材の充填前に、トリミングしたTiHMを造骨予定部の歯槽頂周囲が膨らむように、また頰側根尖部でスクリュー固定されることを推定し、予め折り曲げておく。型紙の作成時に頰舌方向へ長く設計していた分がその膨らみに充てられるが、大き過ぎた場合は切断し適宜調整する(図6)。

自家骨や多くの骨補填材は、術後に吸収し体積が減少するので、やや過剰に充填し、それに合わせTiHMを再度調整する。最終的に、盛り上げられた骨補填材をTiHMが下方から支え、抱きかかえるような形態になる(図7)。

(3)TiHMの固定

メンブレン固定用のスクリューは種々のものがあり、筆者は、チタン製のマイクロスクリュー(直径1.4mm、長さ3-4mm)を用いているが、直径が細くネジ頭部が広い形状が適している。

スクリュー固定は強度的に外側の無加工部内で行うことが望ましいが、ハニカム加工部内で行わざるを得ない状況もある。このような場合、同部に歯科用探針を刺入し、そのまま螺旋を描くように拡げると、チタンの延性によりハニカム区画間の無加工部の損傷が少なく済む。

その後に、ドリリングによりパイロットホールを形成しスクリューを埋入するか、ドリリングは行わずセルフドリリングスクリューを埋入する。経験上、前者の方がTiHMの巻き込みは少ないが、スクリューの埋入時にはTiHMが巻き込まれても、ずれないように助手に粘膜剥離子などで固定させると良い(図8)。

また、巻き込み防止策として、TiHM試適時か、Decortication時にパイロットホールを数か所付与しておき、それに合わせ前記の如く固定するのも一法である。

固定終了後はTiHMの辺縁や皺が露出の原因にならないように、粘膜剥離子で圧接し平坦化しておく(図7)。

(4)減張切開と縫合

減張切開の要否は造骨法や造骨量にもよるが、明らかに必要な場合、粘膜骨膜弁の剥離後に行っておいた方が、メンブレンの固定後に行うよりも直ちに縫合が行えるため、感染防止と局所麻酔の効果からも有利である。

減張切開は11番メスか眼科用ハサミを用いて行う。前者ではメスの先端で浅く骨膜のみを切離する。後者では骨膜直下をハサミの先端で剥離し、骨膜を拾い挙げてから切離すると出血が少なく、メスが届きにくい臼歯部では特に有用である。

さらに、骨膜切開後、粘膜骨膜弁側の骨膜のみを15番メスを用い、Holdingsutureのための縫い代分だけ剥離しておく。

縫合法は、Holding sutureとして水平マットレス縫合が、Closing sutureとして単純縫合が多用されているが、術者が習得した縫合方法が一番良いと思われる。

水平マットレス縫合は、創縁に近いと血流を阻害し創縁壊死の原因になり得ることから、筆者はHolding sutureとして、口蓋あるいは舌側粘膜から針を刺入し頰側の減張切開を入れた骨膜断端に糸をかけ、再度、口蓋側に糸を出し縫合を行っている。この方法はTriacaの骨膜弁形成法5)を改良したもので、粘膜骨膜弁の保持のみならずメンブレンの固定にも役立つ(図9)。

また、Closing sutureとして、歯槽頂の横切開部の縫合は、5‐0 PDSを用い垂直マットレス縫合と単純縫合を交互に行い、創縁の血流に不安がなければ、さらに、それぞれの間に6‐0プローリンを用い連続縫合を行っている(図10)

症例供覧

症例:66歳、女性。

既往歴:特記すべき既往なし。

現病歴:2013年、上顎前歯部のインプラント治療を希望し、かかりつけ歯科を受診したところ、歯槽骨の骨吸収が高度なため造骨手術を勧められ、当科へ紹介となった。

現症:全身状態は良好。

口腔内所見:![]() 、

、![]() 歯牙欠損。画像診断:CT上、

歯牙欠損。画像診断:CT上、![]() 部に高度歯槽骨吸収を認めた(Seibert分類ClassⅢ)。処置および経過:2015年4月、

部に高度歯槽骨吸収を認めた(Seibert分類ClassⅢ)。処置および経過:2015年4月、![]() 骨欠損部に対して、GBR法を施行した。手術方法は口蓋隆起を切除後に粉砕骨とし、β-TCPと自己血を混合したものを骨欠損部に充填し、先行品のチタンメンブレンで被覆した。

骨欠損部に対して、GBR法を施行した。手術方法は口蓋隆起を切除後に粉砕骨とし、β-TCPと自己血を混合したものを骨欠損部に充填し、先行品のチタンメンブレンで被覆した。

術後12ヵ月目にメンブレン抜去を行ったが、再生骨の骨量が不十分であり、同部にフィクスチャーを2本のみ埋入した。

2017年11月、同部に対し再手術を施行した。手術方法は下顎枝より採骨しべニアグラフトを行い、その間隙に自己血と混合したβ-TCPを充填し、TiHM(Mサイズ、フレーム付き)で被覆した(図11)。

術後6ヵ月目にメンブレン抜去を行った。術中、TiHMと周囲組織との癒着は認めず、抜去は容易であった。TiHMの直下には赤みを帯びた骨組織を認め、薄い結合組織を剥離すると硬い再生骨に置き換わっており、![]() にフィクスチャーを埋入した(図12)。今後、上部構造の製作を予定している。

にフィクスチャーを埋入した(図12)。今後、上部構造の製作を予定している。

おわりに

TiHMは、2016年9月に薬事承認され、2017年1月に国内販売されたばかりであり、臨床評価は今後の症例蓄積を待たねばならない。

今回の使用経験では、その操作性は良好であり抜去時の周囲組織との癒着はなく、十分な骨が再生された。

先行品のチタンメンブレンは20年にわたり世界中で使用されているが6)、国産品であるTiHMは、それ以上の臨床評価が得られることを期待したい。

- 1) 長谷川博,他., 新規骨再生誘導法用メンブレンの開発.,BIO INDUSTRY 33, 59-69, 2017.

- 2) Thoma DS, et al., Evaluation of a biodegradable synthetic hydrogel used as a guided bone regeneration membrane: an experimental study in dogs. Clin Oral Impl Res 23, 160-168, 2012.

- 3) Zellin G. and Linde A., Effects of different osteopromotive membrane porosities on experimental bone neogenesis in rats., Biomaterials 17, 695-702, 1996.

- 4) Schenk RK,et al., Healing pattern of bone regeneration in membrane-protected defects: A histologic study in the canine mandible. Int J Oral Maxillofac Implants, 13-29,1994.

- 5) Triaca A, et al., Periosteoplasty for soft tissue closure and augmentation in preprosthetic surgery: A surgical report.,Int J Oral Maxillofac Implant,851-856, 2001.

- 6) Watzinger F,et al., Guided bone regeneration with titanium membranes: a clinical study. Bri J oral maxillofac surg 38, 312-315, 2000.

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。