101号 SPRING 目次を見る

■目 次

■はじめに

Er:YAGレーザー(Erwin)が硬組織に対して有効であると認可されて以来、多くの歯科医療機関で臨床に利用され始めている。レーザーは振動や切削時の音の問題を解決し、疼痛を与えることなく歯牙の切削が可能である。この歯科医療の命題ともいうべき事項に対して、新しい診療技術として、今エンジンからタービン、タービンからレーザーへと21世紀の時代に対応した歯科医療が少しずつ始まっている。

レーザーの基本的事項、ならびに生体に対する作用については、これまでのクリニカル・リポートを始め、多数の学会誌に数多く報告されている。臨床の現場では硬組織疾患のみならず各種の軟組織疾患に対しても応用されている。はたしてレーザーによってどのような結果が得られるのか、その適応と、使用条件の設定に試行錯誤をくり返しているのが現実であろう。

本稿では、アーウィンを用いた私の臨床例を写真を通じて紹介し、各位のご指導をいただきたい。

■臨床例

硬組織疾患

症例1-1 5級カリエス CR充填

アーウィンの最も得意とする症例である。10pps 150mj 80曲のプローブを使用。

症例1-2

窩洞形成完了。十分乾燥すれば窩洞内が化学的なエッチング以上に充填物がより強固に接着すると期待できる。

症例1-3

通法にしたがいCR充填、研磨。EEは行わない。

症例2-1 2級カリエス CR充填

初診時、冷水痛を訴える。

症例2-2

初診時X-Ray。

症例2-3

エナメル質はタービンを使用して齲窩を開拡し、軟化牙質の除去にはレーザーを使用した。無痛的に処置が行えた。

症例2-4

キャッピング、3Mを応用した。

症例2-5

CR充填。術後。経過は良好である。

症例3-1 1級カリエス インレー充填

インレー脱離、咬合痛を訴える。

症例3-2

初診時X-Ray。

症例3-3

レーザーにて軟化牙質を除去した。10pps150mj。

症例3-4

3Mを用いてキャッピングの後、タービンで窩洞形成。

症例3-5

術後。インレーにて修復。

歯内療法・補綴

症例4-1 急化Per

右上2根尖部の腫脹、疼痛を主訴として来院。

症例4-2

初診時X-Ray。

症例4-3

通法により、感染根管処置を行うが、根管内の滲出液が止まらず、根管内にレーザー照射を行った。10pps80mj 2回/1週2回行って、根充(ガッタパーチャポイント、キャナルス)を通法に従って行った。

症例4-4

術後のX-Ray。経過は良好である。

症例5-1 慢化Per

右下1の違和感を主訴として来院。◯老の患者。感染根管即日根充を行った。10pps 80mjに設定し、根管内にプローブを挿入して根尖部と根管内を十分に照射した。無注水。

症例5-2

初診時X-Ray。

症例5-3

術後X-Ray。

症例5-4

術後1日。

症例5-5

術後1週。

症例5-6

術後2週。

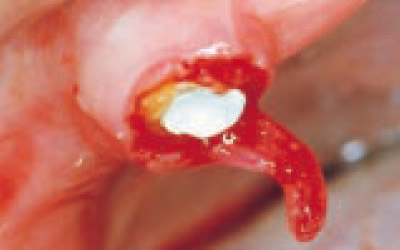

症例6-1 補綴 GP

初診時。

症例6-2

術中。10pps 150mj 外科用チップを使用。図26 術後。

症例6-3

術後。

症例6-4

メタルコアを装着した後、補綴を行った。

症例7-1 義歯によるDul

初診時。床下の疼痛を訴える。

症例7-2

初診時。義歯による潰瘍を認める。義歯の調整を行い、潰瘍部にレーザー(10pps 50mj)をやや遠くから非接触無注水にて照射。

症例7-3

1週後。経過良好。疼痛などの臨床症状は全くない。

外科疾患

症例8-1 開窓術

初診時。左上1の萌出後半年になるが、まだ右上1が出ないといって来院。

症例8-2

10pps 100mjにて切縁部の歯肉を切開。

症例8-3

術後4日目。

症例8-4

術後10日目。

症例8-5

術後4カ月目。

症例9-1 切開

初診時。右上6部の骨膜下膿瘍顔面右頬部まで腫脹疼痛を訴える。

症例9-2

初診時。10pps 100mj 曲80のチップを使用して切開した。膿瘍の部分と原因の近心根尖部まで広く深く照射した。ドレーンなど使用していない。

症例9-3

4日目の状態。顔面の腫脹もこの時点で消失していた。翌日より疼痛もなく普通に勤務したとのこと。

症例9-4

10日目の状態。この後の経過も良好である。原因歯の処置が必要と考えるが、患者の社会生活上、このままの状態で経過を観察中。

症例10-1 歯肉弁切除

初診時。

症例10-2

術中。10pps 110mj 曲80プローブ使用。

症例10-3

術後。止血には無注水にて照射。非接触。しかし止血能力は弱い。

症例10-4

術後2日目。

症例10-5

術後1カ月。

症例11-1 抜歯窩治癒不全

左上3 抜歯後1カ月。同部の疼痛を訴え来院。10pps 100mjで患部を疼痛を与えない範囲で直接プローブを挿入して病変を蒸散した。

症例11-2

術後3日目。疼痛なく経過良好。

症例11-3

術後7日目の状態。

症例12-1 口唇ヘルペス

初診時。

症例12-2

10pps 50mj 無注水、病変より少し離して(デフォーカス)で照射。病変の表面を蛋白凝固した状態。

症例12-3

術後2日目。疼痛など臨床症状は消失していた。

症例12-4

術後1週間目。経過良好。

症例13-1 口内炎

初診時。10pps 37mj 無注水、デフォーカスで病変部を照射した。直後より刺激痛が軽くなる。

症例13-2

翌日、疼痛消失。

症例13-3

4日目。粘膜は正常になっている。

症例14-1 メラニン色素除去

初診時。

症例14-2

10pps 50mj 無注水、デフォーカスで照射。週1回、4回行った。

症例14-3

術後。

症例15-1 頬粘膜繊維腫

初診時。

症例15-1

外科用チップ、10pps 100mjに設定して切除。少量の麻酔を必要とした。このような症例ではブレードを使ったほうが短時間で正確にできると思う。

症例15-3

術中。

症例15-4

術直後。

症例15-5

翌日。レーザーでは減脹切開が行いにくいため、縫合糸脱落。

症例15-6

1週目。経過は良好である。

歯周疾患

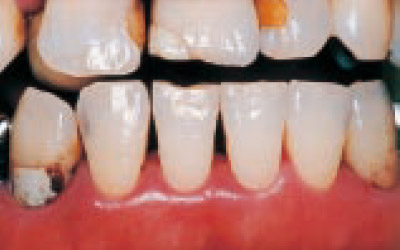

症例16-1 P処置

初診時。歯肉の出血を訴えて来院。右下3のポケットは6mm。衛生士による除石とブラッシング指導を行った。

症例16-2

同X-Ray。

症例16-3

初診時、舌側。歯石の沈着は軽微である。

症例16-4

初期治療終了2日目。まだ歯肉出血が続く。

症例16-5

同舌側。

症例16-6

2週目。10pps 80mj。1週2回ポケット内照射を行った。

症例16-7

同舌側。

症例16-8

経過観察。初診から1カ月。

症例16-9

同舌側。メンテナンスに移る。ポケットは3mmまで減少。

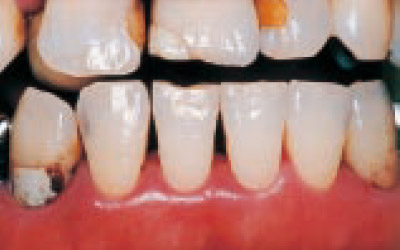

症例17-1 P処置

初診時の状態。衛生士による除石とブラッシング指導を行う。

症例17-2

初診より6週。歯肉の状態は幾分改善するが、まだ炎症状態が続く。ポケット内に10pps85mj照射。1週に1回行った。

症例17-3

初診より9週目。歯肉出血などなく、炎症状態はずいぶん改善された。

症例17-4

初診より4カ月。右下3はレーザーにてCR充填。

症例17-5

6カ月目の状態。おおむね良好に維持されている。

症例18-1 P急発

左下2 P急発GA初診時。10pps 100mjでポケット内に照射して排膿する。

症例18-2

1週後、初期治療の後、10pps 81mjでポケット内照射。

症例18-3

2週後。1週1回照射。

症例18-4

1カ月後。

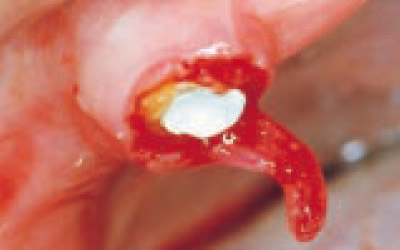

症例19-1 分岐部病変

初診時、エンドとの鑑別も重要。この症例では10pps 100mjに設定し、病変部の切除を行った。

症例19-2

術中。

症例19-3

術中、分岐部の歯根面も十分照射した。

症例19-4

術直後。

症例19-5

3日目。

症例19-6

2週目。経過は良好である。

■Erwinを臨床に使用して

現在、アーウィンの利用について、多くの臨床報告がいろいろの場で発表されている。レーザーの使用条件は術者によってまちまちである。硬組織に対しては、10pps 120mjから10pps216mjまで、軟組織については、3~10pps 35~100mjまでなど、症例と術者によって異なっている。

私は、硬組織には10pps 150~200mjの範囲でエナメル質と象牙質に十分対応できると考えている。軟組織に用いる場合、角化性歯肉の切除には10pps80~150mjの範囲で利用している。

これ以上のエネルギーを使用した場合、たまに疼痛を訴える場合があった。小帯や可動粘膜では少量の麻酔を必要とするケースもあった。可動粘膜と角化粘膜では、レーザーに対して反応(特に知覚に関して)に組織の差異があるのではないかと考える。

メラニン色素の除去に関しては10pps 50mj 無注水、非接触で照射した。4~5回で良好な結果を得ることができた。

口内炎、知覚過敏症などには、5pps 40mj程度でプローブを少し離して注水せずに照射している。反応は患者によってまちまちで、非常に有効な症例と期待するほどの効果が上がらなかった症例があった。まだ一定の決まった成果を上げるに至っていない。知覚過敏症では、単に照射するだけでなく、ボンディング材の応用など考慮する症例もあった。

歯周疾患に応用するときは、ポケット内には10pps 85~100mjを1週間に1~2回照射している。急性の症例では消炎に効果を上げている。しかし、レーザーを応用した歯周疾患の経過を観察していると、歯周疾患に関しても有効な症例と、そうでもない症例が見受けられる。歯牙の延命を考える時に一考を要する問題であろう。

アーウィンを臨床に応用して、次のような利点と欠点が挙げられる。

- 1) 振動、音、疼痛が少なく、歯牙患部の蒸散が行われる。

- 2) 蒸散による患部の削除がマイルドな ため、健康組織を傷つけて深く削除 しすぎることが少ない。

- 3) 歯髄に対して影響が少ない。

- 4) 歯周に対して殺菌効果がある。

- 5) 無麻酔下で軟組織の処置ができる。

- 1) 高価(器械本体)。

- 2) ランニングコストが高い(プローブ)。

- 3) インレーやCKの形成ができない。

- 4) 軟組織に応用するとき、個人差があり、効果の程が予測できないことがある。

- 5) 根管内に応用するにはプローブが大きく、改良の余地がある。

- 6) 齲窩の位置と深さによって、照射が困難なことがある。

■おわりに

アーウィンの使用に際して、どのようなパルスとパワーの条件下で用いるのか、まだ使用条件は確定していない。臨床に利用するに際して光エネルギーが各種の組織にどのように作用するのか、まだ十分に解明されているとは言い難い。基礎の問題点については、今後、大学などの研究機関において暫時解明されるだろう。

私は、自分の臨床でレーザーを歯牙硬組織に利用して、その特性を十分に発揮することができた。このレーザーは、歯髄にもやさしく、小児にも多くの症例で応用が可能であると考えている。

レーザーを歯周組織に応用した経験では、まだレーザーが既存の術式を越えた成果を得ることができないことはレーザーの本質を十分に理解していないことに原因があるのだろう。

現状において、レーザーを歯周組織に応用した場合、ポケット内の殺菌効果と歯石除去の機能を利用して、急性炎症の症状を改善するためには大変有効であった。しかし、経年的に同部を観察していると、それだけで治癒したと考えることは危険である。レーザーを用いても歯牙と歯周組織の結合状態を回復することは期待できない。

まだ歯周疾患に対してレーザーの効果は完全とは言い難いが、現実に歯肉の炎症の軽減と歯牙の延命に対して有効に寄与していることも、実際の臨床に応用して現実に目にしていることもまた事実である。

臨床医の立場では、いろいろな症例に対してレーザーを使用し、その反応と結果を経験しながら、適切な条件を考察しなければならないと考えている。

私たち臨床歯科医は、口腔と歯牙の機能回復、その予防を目的として、日夜臨床に携わっている。持っている力のすべてを患者一人一人に対して発揮しているが、患者の要求は必ずしも歯牙の一本まで残すことではない。複雑な治療行為で患者の肉体的・精神的負担になる治療行為は必ずしも全ての患者の要求するところではない。

私たちは患者の要求に対して常に予後を考え、口腔と歯牙の機能の回復を考慮し、患者の要求レベルで対応することが臨床レベルの医療行為としては納得してもらえることのほうが多いのではないだろうか。必ずしも患者の要求は我々臨床医の考える医療レベルでの治療を行って喜ばれるとは限らない。そのために臨床医として、一つの疾患に対して複数の対応を考慮して、個々の症例に対応することが大切ではないだろうか。

それぞれの診療機関の置かれている地域性、患者の歯牙に対する価値観、歯科医療に対する要求の程度、すなわち患者のニーズに対して、術者の対応する診療手段の一つとして、レーザーは有効に対応できる診療技術の一分野を担い、十分にその効果を発揮できると考えている。

- 1) 松本光吉著:レーザーに強くなる本. クインテッセンス出版、1993.

- 2) 松本光吉編:歯科用レーザーの臨床 [ 臨床基本編]. 医歯薬出版、1994.

- 3) 松本光吉編:歯科用レーザーの臨床 [ 疾患対応編]. 医歯薬出版、1995.

- 4) 熊崎護:Er:YAGレーザー臨床研究会 第2回総会講演抄録集. 2000.

- 5) (株)モリタ、歯科用Er:YAGレーザー アーウィン特集号. デンタルマガジン、1999.

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。