129号 SUMMER 目次を見る

■目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 修復治療と審美

- ≫ レーザーによる歯肉形成

- ≫ 応用法

- ≫ まとめ

■ はじめに

レーザーを購入し、いろいろな治療に使おうと夢ふくらませながら、臨床に応用していくうちに淡い希望すら打ち砕かれ、そのうち診療室のオブジェと化し、埃が溜まり、じゃまもの扱いされ、ローン(リース)だけが口座から引き落とされていく。それだけがレーザーを持っている証になってしまう。

なんとか使いこなそうと本を読んでみたりするが、一向に自分の治療に結びつかない。そんなユーザーの先生方はたくさんいるのではないでしょうか。

当然のことで、私たちはレーザーの教育を大学や教育機関で教わったことがなく、自己流になりがちである。また、時にメーカーの営業マンに聞いたりして使い方を知ろうとするが、レーザーそのものの説明になりがちで、そこからの発展した治療方法が見つけづらいのが現状である。というよりも、臨床経験のない彼らなのだから当り前である。

幸いにも、AdvErLには臨床研究会や月に一度はどこかで講習会やユーザー会を行っているので、一人で悩んでいるよりも参加し、たくさん質問して他のユーザーの先生と話してみるのが一番だと思う。自分では思いもつかない治療法に出くわし、『目からうろこ』なんてこともあるのではないでしょうか。有意義な情報は自分の目で見て聞いてみて、初めて知ることが多いものです。皆さんも講習会やユーザー会には積極的に参加して、いろいろな先生方と情報交換してみてください。治療の引き出しが増えるはずです(図1~3)。

今回は、講習会で聞き入れた情報を私なりに咀嚼し、日々の臨床に使っている方法をご紹介したいと思います。

-

図1 講習会実習をする篠木先生 -

図2 臨床研究会 -

図3 講習会

■ 修復治療と審美

今、注目を集めている治療の中に接着技術を応用したコンポジットレジンの審美的修復というものがあります。年齢がばれるかもしれないが、私が大学で教わったころはレジン充填など亜流でメタルインレーやアマルガム充填のほうが幅をきかせていた。今では、臼歯部でさえ銀歯はいやと患者さんから言われるようになってしまい、心の中でやっぱりそうか…、と思いながら必死でレジン充填をしている自分がいたりするのです。

しかし、これが結構おもしろくて、うまくいくと患者さんにこれ見よがしに鏡を見せて悦に浸っているときがある。「どこ治したかわからない」とか言われて有頂天になっていると、ある患者さんから「このすき間はなんとかならないのですか」と前歯のブラックトライアングルを指摘された。「わかりました」と軽い気持ちで応じてしまい、歯間乳頭部をレジンで修復したら、かまぼこのような形になってしまい積極的に鏡を見せたいとは思わなくなってしまった。

何がいけなかったのか考えることもせず、失敗した作品は脳みその片隅へと追いやろうと努力しているとき、患者さんから隙間がなくなってよかったなどといわれたものだから余計に始末に終えなかった。

賢明な歯科医であれば、なにがいけないかはすぐにわかると思いますが、当時の私はこういう形態修正をすることはレジンでは無理なのだと思いながらも、歯の形が美しい(主観で)と思う患者さんの口の中をのぞくと、あることに気づく。

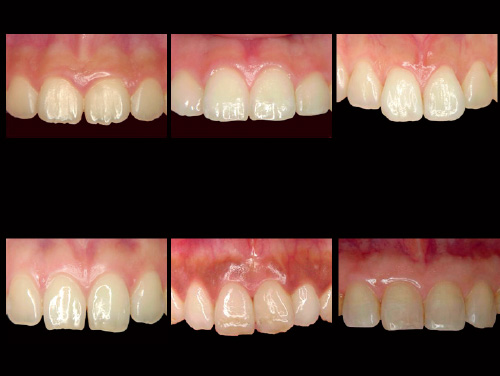

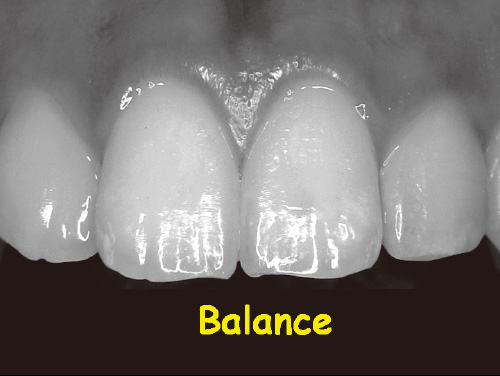

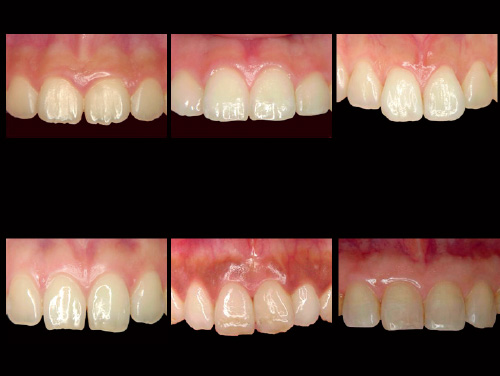

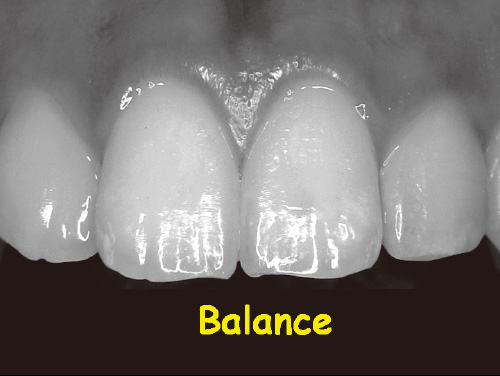

歯の色、形の問題ではなくバランスがいいのである。歯の形がいびつであろうが色がくすんでいようが、歯肉と歯のバランスが取れていればそれなりに見えるし、きれいにも見える。バランスを無視した治療はどんなに白くて機能的には問題なくても、どこか妙な感じがにじみ出てしまう(図4~6)。

とは言っても、どのようにバランスをとればいいのかよくわからない。問題は軟組織にあるのだから軟組織を何とかしなければいけないのだが、う蝕を除去して詰めることはできても、軟組織をどういじっていいのかわからない。なくなってしまった軟組織を増やすことができれば一番いいのだが、そう簡単にできることではないことは、本を読んだりすれば十分よくわかる。なにより手術が好きならレーザーは購入しなかっただろうし…。

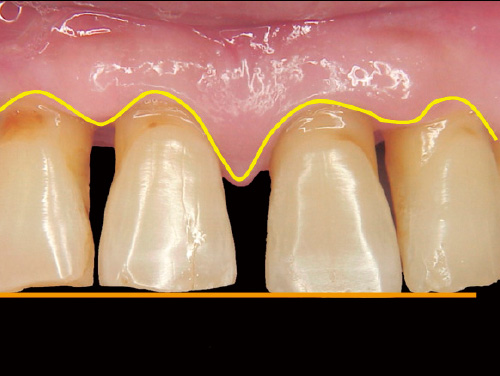

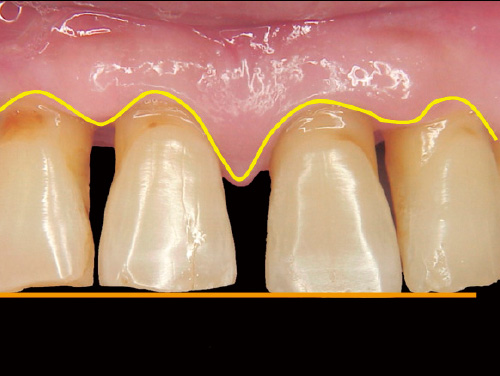

歯と軟組織の形態をよくみると近心部と遠心部は軟組織が高い位置にあり、中央部はへこんでいる。そんなことはあたりまえだが、P治療の後や歯冠乳頭のない部位では平坦な歯肉のラインになっている。なんとか歯冠中央部に歯肉のくびれを簡単に作れないものかと、ない頭をふりしぼって考えた。電気メスは繊細なことをするには不向きだし、治癒にも時間がかかる。まして薄い歯肉では思いもよらない結果になったりする。メスで切除するというのはどうであろうか。メスで歯肉の曲線を作っていくのは、なかなかたいへんで切ることが専門の道具で彫刻しろといっているようなもので、私にはできそうにない。切った後、出血もあるだろう、その日のうちに充填なんてできるわけない。メラニン色素除去のようにカーボランダムを使うという方法もあるが、痛々しくとても患者さんには薦められない。

そこでレーザーではという考えがうかんでくる。ほんの少しの歯肉の整形なら麻酔も必要なく出血もない。なにより簡単に歯肉の形態を整えることができるちょっとした彫刻刀のようだ(図7、8)。

-

図4 歯肉との関係 -

図5 70歳の前歯 -

図6 歯肉と歯冠の調和が重要 -

図7 歯冠乳頭の欠損による審美的障害 -

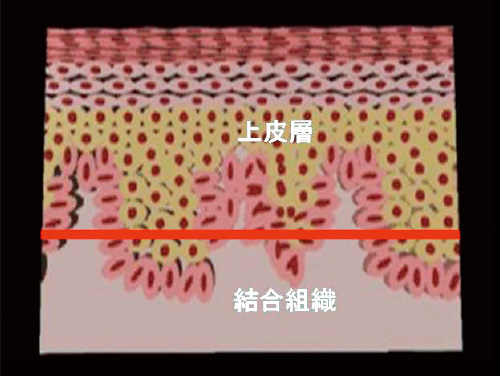

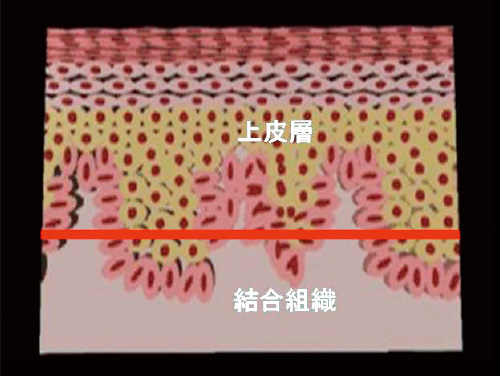

図8 上皮組織に血管はない

■レーザーによる歯肉形成

歯冠延長術(Crown lengthening)などというと小難しい話になるが、本来、審美的歯冠延長術は軟組織の切除と骨の除去を併用して審美的歯冠形態を獲得するもので、歯肉のわずかな形態の修正程度なら骨の削除をしなくても十分で、上皮層内だけの歯肉の切除なら麻酔は必要ない。その上出血もないので、その日のうちに修復処置を行うことができる。上皮層内には神経走行もなく血管も少ないからあたりまえのことであるが、結合組織を傷つけずに行うためには表面吸収型のレーザーしかできない。

表面吸収型のレーザーの代表は、なんと言っても炭酸ガスレーザーで波長が10.6μmは水に吸収性が高い。生体の構成要素である水に反応するので組織深部までレーザーの影響が少ない。表層から蒸散するこのような治療には有効な感じがする。しかし表面吸収は光そのもので、仕事をするのは熱である。熱は伝導という物理現象をおこし深部組織まで伝わっていく。わずか1mm前後の上皮層では熱影響は結合組織まで及んでくる。高出力のCO2では0.5mmの深さで50℃の温度上昇になるそうだ。軟組織に非可逆的なダメージを与えるには十分な能力だと思う。

一方、Er:YAGではどうだろうか。炭酸ガスレーザーと同じ表面吸収型のレーザーであるが、波長が2.94μmは水への吸収は炭酸ガスレーザーの10倍以上だ。したがって水分量の少ない硬組織でも蒸散可能で、なおかつ組織への侵襲も少ない。しかも熱的な作用で蒸散するのではなく組織内の水を微小爆発させて組織同士を切り離すため(マイクロエクスプロージョンというそうだ)、レーザー特有の熱的な影響は他のレーザーに比べ非常に少ないといわれている。繊細な組織蒸散を必要とする歯肉形成にはもってこいのようなレーザーだと思う。

■応用法(図9~24)

物理的、生物的な面白くもない話はやめて症例を見ていただきましょう。だいたい歯科の雑誌で序文なんか読むことなどほとんどない私にとって、症例写真の解説しか興味がないし、字なんか読んでいると眠くなってしまう。

最初のケースは歯周治療後の状態で歯肉は退縮して平坦になり、歯冠乳頭もなくなり審美的に良好な状態とはいえない。歯周治療後にはこのような状態になることが多く、冠の形態を変えてもただ幅広い歯になってしまうのでC600FまたはC800F(20pps、30~40mj)で歯肉辺縁を蒸散しスキャロップ状の歯肉形態を付与していく。切除というより歯肉辺縁から蒸散していくほうが出血部や疼痛部を見分けやすいので、一度に歯肉の形態を整えるよりも少し小心者のほうがうまくいくことが多い。歯肉形態を整えた後、レジンを使ってプラモデルを作るように歯冠を整えていく。このあたりのテクニックについては、いろいろな先生が解説しているので参考にしてみてください(図9~14)。

次の応用は歯冠の形態修正ではバランスをとることができないため、レジンを使ってダミーを追加しました。歯肉からの立ち上がりが不自然にならないように上皮形成を行い、接着性レジンでオペイドポンティックのような形態を付与していく。このときも歯肉からの出血のない程度の歯肉形成にとどめておくことが必要です(図15~18)。

最後は前歯部の歯冠補綴に利用したものです。この症例は、私が処置したものではなく、友人の先生にやっていただいたものです。彼には少しやり方を説明しただけでレーザーの特長を十分に理解した治療を実践し、ほんの少し歯肉の形態修正のみでバランスのとれた歯冠を再現してくれました(図19~24)。

-

図9 退縮した歯肉 -

図10 歯肉のライン -

図11 歯肉の形態修正 C800F 20pps 30mj -

図12 修正後 -

図13 レジンによる形態修正 -

図14 歯肉と歯冠調和 -

図15 歯間離開 -

図16 離開部歯肉の蒸散 -

図17 蒸散部 -

図18 レジンによるダミーの追加 -

図19 補綴前処置(荒木先生提供) -

図20 レーザーによる歯肉修正 -

図21 歯冠延長後 -

図22 印象 -

図23 修復後1週 -

図24 側面観の写真

■まとめ

本来、このレーザーは硬組織蒸散を目的とした、う蝕処置を優先したレーザーですが、軟組織にも十分能力を発揮することがわかってきました。これまでも書かれているように、歯周治療や根管治療への応用も試みられています。まだまだ、いろいろな治療法をこれからも提供してくれそうです。

ある講習会でレーザー治療の一部に対し批判めいた発言をされていた先生がいらっしゃいましたが、私はその先生が持っている波長がその治療には向かなかったのではないかと感じました。しかし、この講演を聴かれた先生の中にはレーザーに対して懐疑的になった方がいらっしゃったかもしれません。レーザーは高価な機器でいろいろな治療に使用してみたくなりますが、その機種にあった治療法の選択が必要になってきます。十分に特長を知った上でその有効性を実践することをお勧めします。

同じ筆者の記事を探す【 津久井 明 】

モリタ友の会会員限定記事

同じテーマの記事を探す【 レーザー 】

モリタ友の会会員限定記事

- 179号 Clinical Report 歯周病患者におけるEr:YAGレーザーの日常臨床への導入 SPTを通じた歯科衛生士との連携

- 178号 Clinical Report 歯周病治療におけるEr:YAGレーザーの臨床的有用性

- 177号 Clinical Report Erwin AdvErL EVOの臨床応用の有用性と実際

- 176号 Clinical Report 日常臨床におけるEr: YAGレーザー

- 175号 Clinical Report Erwin AdvErL EVO を使用した口腔軟組織の切開、切除の実際

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。