152号 SPRING 目次を見る

目 次

はじめに

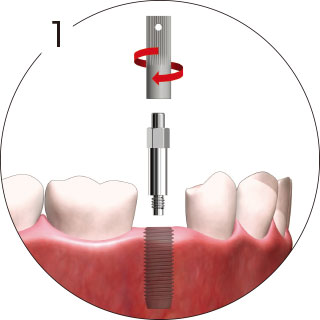

近年、インプラント体の骨内安定性を非侵襲的に評価する装置として、埋入時から上部構造装着後も経時的に測定可能である共振周波数解析装置「オステルISQアナライザ」が開発された(図1)。

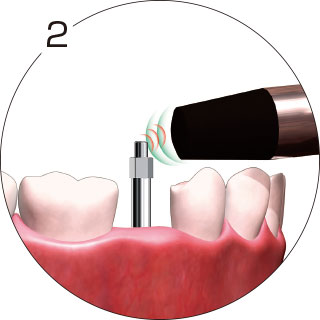

インプラント体、またはアバットメントに装着する「スマートペグ」を使用して、非接触でISQ値(インプラント安定指数: Implant Stability QuotientValue)を測定する(図2、3)。

オステルISQアナライザは、RFA(共鳴振動周波数分析)法を用いた磁気パルスによってインプラントに取り付けたスマートペグを刺激し、共鳴させる。共鳴が生じる磁気パルスの周波数とインプラントの安定性は相関しているため、治療者はインプラント体に器具を接触させることなく、客観的な安定性を数値化することが可能である。

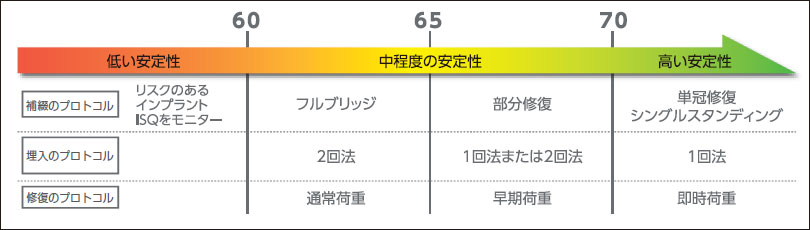

この装置で得られるISQ値はインプラント体の骨内安定性を評価する指標とされ、1〜100の数値で表す。初期段階から測定が行えるため、早期から充分な安定指数が計測された場合は、早期荷重をかける目安となる。

また、荷重時に埋込み時のISQ値と比較することで、治療を進行させるかどうか決定の指標ともなる。ISQ値は、ISQ数値が高いほど、安定性が高いこととなる(図4)。

われわれはインプラント埋入時、2次手術時、暫間補綴装着時におけるISQ値を測定し、インプラントの初期固定とオッセオインテグレーションの評価をルーチンに行っているので紹介する。

-

図1 オステルISQアナライザ

-

図2 スマートペグをインプラントに連結(Osstell AB社提供)

-

図3 非接触で測定(Osstell AB社提供)

-

図4 ISQ値とインプラト体安定性の相関の目安(オステルの論文650選の集約 データベース:www.osstell.com/scientific-forum)

症例1

60歳代男性。![]() のインプラント治療を希望し来院。図5に初診時パノラマX線写真を示す。

のインプラント治療を希望し来院。図5に初診時パノラマX線写真を示す。

診断用ステントを用いてCT撮影(図6)を行い下顎骨にインプラント埋入可能と判断しインプラント埋入を行った。通法に従い浸潤麻酔後、切開を加え、粘膜骨膜弁を剥離翻転した。

診断用ステントを改良したサージカルステントを装着し(図7)、ドリルを使用して埋入窩を形成した。

インプラント体を埋入し、スマートペグを5Ncmでインプラント体に固定しISQ値を測定した(図8)。

測定方向は頰(唇)側、舌(口蓋)側、近心側、遠心側の4方向から行い、最低値を代表値とした。計測値は、![]() は79、

は79、![]() は83であった。

は83であった。

ヒーリングアバットメントを装着し、粘膜骨膜弁を縫合し手術終了とした。

インプラント埋入から術後2ヵ月にレントゲンで確認後に、ISQ値を測定し、![]() 、

、![]() 共に80であったため、暫間補綴物へ移行し、さらに術後6ヵ月で最終補綴物の装着を行った。補綴後の経過も良好で定期的なメンテナンスを行い、プラークコントロールを含めた経過観察を行っている。

共に80であったため、暫間補綴物へ移行し、さらに術後6ヵ月で最終補綴物の装着を行った。補綴後の経過も良好で定期的なメンテナンスを行い、プラークコントロールを含めた経過観察を行っている。

現在、術後1年半経過しているが、経過は良好である(図9)。

-

図5 術前パノラマ写真

-

図6 術前CT写真

-

図7 ステント装着写真

-

図8 オステルによるISQの測定

-

図9 術後1年パノラマX線写真

-

図10 抜歯前デンタルX線写真

-

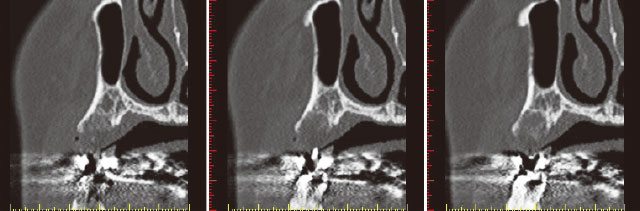

図11 術前CT写真

症例2

40歳代男性。![]() は歯根破折のため抜歯を行った(図10)。インプラント治療を希望され、診断用ステントを用いてCT撮影等(図11)を行い、インプラント埋入を行った。

は歯根破折のため抜歯を行った(図10)。インプラント治療を希望され、診断用ステントを用いてCT撮影等(図11)を行い、インプラント埋入を行った。

診断用ステントを改良したサージカルステントを装着し、ラウンドバー、ガイドドリル、ツイストドリル、コニカルドリルを使用して埋入窩を形成した。

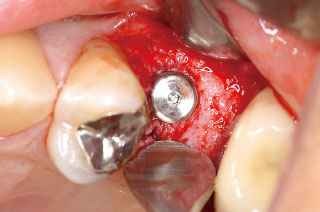

インプラント体を埋入し、スマートペグを5Ncmでインプラント体に固定した。

![]() のISQ値は59であった。カバースクリューを装着し、粘膜骨膜弁を縫合し手術終了とした(図12、13)。

のISQ値は59であった。カバースクリューを装着し、粘膜骨膜弁を縫合し手術終了とした(図12、13)。

インプラント埋入から術後6ヵ月に2次手術を行い、ISQ値を測定した。

![]() のISQ値は70であったため、暫間補綴物へ移行し、補綴後の経過も良好で定期的なメンテナンスを行い、プラークコントロールを含めた経過観察を行っており経過は良好である。

のISQ値は70であったため、暫間補綴物へ移行し、補綴後の経過も良好で定期的なメンテナンスを行い、プラークコントロールを含めた経過観察を行っており経過は良好である。

-

図12 インプラント埋入時

-

図13 埋入後デンタル写真

-

図14 口腔内写真(咬合面観)

-

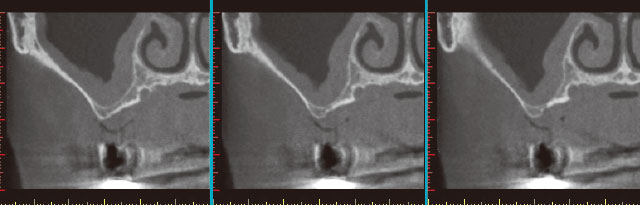

図15 術前CT写真

-

図16 上顎洞粘膜挙上術中写真

-

図17 インプラント埋入時写真

-

図18 術前、術後でのISQ値の比較

症例3

50歳代女性。![]() 、

、![]() のインプラント治療を希望し来院した(図14)。

のインプラント治療を希望し来院した(図14)。

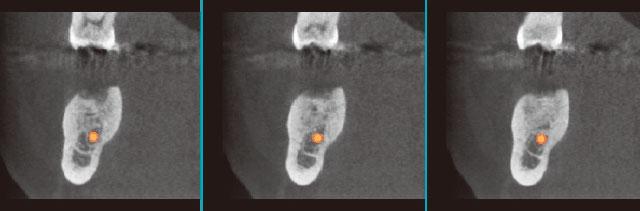

CT撮影で上顎骨の非薄化が認められ(図15)、上顎洞底挙上術を行った(図16)。上術6ヵ月後にインプラント埋入を行った(図17)。

診断用ステントを改良したサージカルステントを装着し、ラウンドバー、ガイドドリル、ツイストドリル、コニカルドリルを使用して埋入窩を形成した。

インプラント体を埋入し、スマートペグを5Ncmでインプラント体に固定しISQ値を測定した。計測値は、![]() は57、

は57、![]() は39であった。

は39であった。

カバースクリューを装着し、粘膜骨膜弁を縫合し手術終了とした。

インプラント埋入から術後6ヵ月に2次手術を行い、ISQ値を測定した。二次手術時のISQ値は、![]() は69、

は69、![]() は73であったため、暫間補綴物へ移行し、現在最終補綴物の装着の作製を行っている。

は73であったため、暫間補綴物へ移行し、現在最終補綴物の装着の作製を行っている。

術前、術後でのISQ値の変化

2013年4月1日から2014年3月31日までに、東北大学病院歯科インプラントセンターにてインプラント体を埋入した患者41名(男13名、女性28名平均年齢は57.5±10.0歳)、インプラント体8本(上顎22本、下顎58本)、について、術前、術後でISQ値の変化を測定した(図18)。

埋入時ISQ値の平均は67.8±10.1で、上顎の平均は64.3±10.5、下顎の平均は68.8±9.08であった。

2次手術時ISQ値の平均は78.5±9.76で、上顎の平均は72.6±3.81、下顎の平均は78.5±4.61であり、術前に比較し、2次手術時ISQ値は平均で約10程度増加していた。

まとめ

オステルを用いたISQの測定は、インプラントの初期固定、オッセオインテグレーションの評価、インプラントの予後の評価等に有用であると思われた。

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk 欧米における審美補綴のトレンド

- CLINICAL REPORT 共振周波数解析装置「オステル ISQアナライザ」によるインプラント体の安定性評価

- FIELD REPORT インプラント治療の術前・術中・術後に大きな貢献を果たす精確かつ安全な CT 確定診断

- CLINICAL REPORT う蝕治療や歯内治療に低重合収縮フロータイプ裏層材を有効活用した臨床例

- RISK MANAGEMENT 快適な環境づくりと安心安全の提供 院内感染防止対策は歯科医院にとっての“強み”になる

- CLINICAL HINT 歯科衛生士ができるお口の健康づくりシリーズその2 今、注目されているお口の運動療法(歯科の筋トレ)

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。