164号 SPRING 目次を見る

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ スペシャルケア要患者の歯科治療のあり方とは

- ≫ パーマクラウンとは

- ≫ パーマクラウンによる修復方法

- ≫ おわりに

はじめに

障害者(児)や高齢者(特に認知症など、通法下での診療が困難な高齢者)の治療は大変難しい。

彼らの多くは基礎疾患を抱えている上に、診療に非協力的である。通常の仰臥位ができない、できたとしても維持できないことが多い。ユニットへ座るのに多くの時間を要し、結局座れなかったりすることもある。

医科への問い合わせや投与されている薬剤を調べるだけでも相当な時間がかかる。したがって、診療効率は非常に悪い。

診療体勢も、極端な前傾や立位がやむを得ない場合があり、術者への身体的負担は半端ではない。にも関わらず、懸命に治療していることが患者本人に伝わらないことも多く、感謝されないどころか、たまには怒られたり殴られたりする。

ほどなくして別の箇所が罹患すると、ご家族の方にも申し訳ない気持ちで一杯になり、終わらない戦いに心も折れてしまいがちである。身体のみでなく、心も目一杯辛くなるのである。

以上は術者側の言い分であるが、患者やそのご家族、介護をする側の人の立場で考えてみると、また別の考えがあることも理解できる。

大変な思いをして歯科医院へ連れてきているのだからできるだけ専門的な治療をして欲しい、せっかく来たから一度で多くのことをやって欲しい、何度も連れてくるのは大変だからしばらく来なくて良いように予防的なことまでやっておいて欲しい、などと思うのは当然だろう。

このように考えると、患者、家族、施設の方、介護者のみならず、術者にとっても、短時間、短期間で簡便にできる治療があれば、こんなに良いことはない。一挙両得なのである。

スペシャルケア要患者の歯科治療のあり方とは

現在の保存修復、補綴分野は明らかにメタルフリーの方向を目指している。保存修復ではコンポジットレジン充填、固定性補綴では陶材やジルコニア、可撤性補綴ではノンクラスプ義歯のような方向性である。

この流れは国際的流れでもあり、至極当然なのだが、歯科治療に際し特別な配慮や対応を必要とする障害者・有病者・高齢者等(以下、スペシャルケア要患者と略)に対しても適用できるかと言われればそうではない。

例えば、保存修復で用いるコンポジットレジンはほぼ疎水性の材料であり、出血や浸出液、プラークの残存すら完全に除去することが困難なスペシャルケア要患者の治療では臨床成績が悪い。

そもそも、コンポジットレジン充填の成功の鍵とは水分のコントロールであり、完璧な充填にはラバーダムや補助的器具による「完全防湿」が必須なのである。そのようなことがスペシャルケア要患者に対してできる筈はない。

かといって、固定性補綴装置はほとんどが間接修復であり、形成の後に印象や咬合採得(これがまた大変)、暫間補綴装置まで必要で、さらに次のアポイントまでに相当の期間を要する。また、患者(もしくは術者)はもう一度歯科医院(もしくは居住所)を訪ねる必要がある。このような状況に対応できるスペシャルケア要患者は少ない。可撤性補綴装置は管理の問題、誤飲誤嚥の危険性などを考えると簡単にお勧めできない。

そのように考えていくと、スペシャル要患者の治療とは、一般の健常な人の治療方法とは一線を画した、全く異なるストラテジーで考えるべきだという結論に辿り着く。

-

図1 パーマクラウン

-

図2 パーマクラウンのラインナップ

-

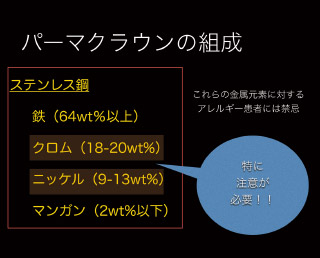

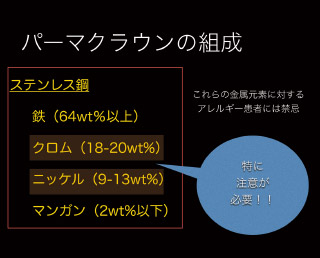

図3 パーマクラウンの組成

パーマクラウンとは

金属修復は現在回避されつつあるが、その利点も多く知られている。スペシャルケア要患者の治療における最たる利点は、プラークが付着しづらく衛生状態が維持しやすいことであろう。歯質を歯肉縁下まで金属で覆うことはプラークコントロールが悪い患者に対しては有効な治療法である。

コンポジットレジン充填のようにテクニックセンシティブではない直接修復で、固定性補綴に近い治療方法としては、小児歯科治療で用いられている既製乳歯冠がある。既製乳歯冠は、主にう蝕活動性の高い患児に用いられ、広範囲、多歯面にわたるう蝕や十分な口腔内の衛生状態が得られない場合などを適応症とする。

しかしながら、小児にも、成人にも、特にスペシャルケア要患者には、う蝕罹患傾向にあり口腔内の衛生状態が不良である永久歯が見受けられる。このような場合、コンポジットレジン充填や補綴にて対応することが多いが、その欠点は前述の通りである。

既製の永久歯冠であるパーマクラウン(図1)は、このような現状を背景として臨床小児歯科医の要望から生まれ、上市される運びとなった。

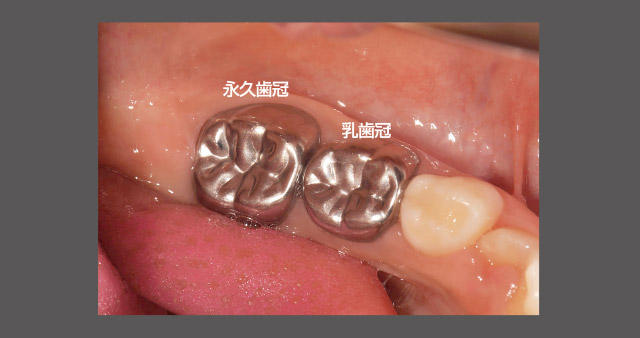

パーマクラウンは既製乳歯冠を永久歯用に少し大きくしたものと考えれば良い。

鋳造冠と比較した場合の特徴は、

<長所>

● 調整が容易である

● 歯質の削去量が少ない

● 即日修復が可能

<短所>

● 支台歯への適合性に劣る

● 咬合や接触点の回復にテクニックを要する

● 長期使用により咬耗や穿孔の可能性がある

であり、最後の1項目以外乳歯冠とほぼ同じである。

パーマクラウンの厚さは乳歯冠と同じ0.17mmでありかなり薄いが、永久歯冠は乳歯冠より使用期間が長い。当然、咬耗、穿孔の危険性が高い。したがって、パーマクラウンは形態の調整のみで合着する必要があり、咬合調整は禁忌である。

パーマクラウンは上下左右の4ブロックに対し6つずつ、計24種類のラインナップである(図2)。

上下顎の第一大臼歯を対象としているが、第二大臼歯に対しても適用できる。いずれにしても、適用される部位の近遠心径をノギスなどで計測し選択して用いる。

パーマクラウンは鉄を主成分としたステンレス鋼(図3)であり、表面にシリカコーティングが施されている。

金属アレルギーの原因であることが多いと報告されているクロムとニッケルが含有されているので、パーマクラウンを装着しようとする際は事前に金属アレルギーの可能性を問診で探り、その危険性がある場合は使用しない。

スペシャルケア要患者の冠除去が合着の数倍大変であることはご存じの通りである。

パーマクラウンによる修復方法

パーマクラウンによる修復方法の手順を示す。ほぼ既製乳歯冠と同様である。

① 支台歯形成(ナイフエッジ、歯肉縁下0.5 mm)、簡単な清掃

② 近遠心径を測定しサイズ選択

③ 試適

④ 金冠ばさみやカーボランダムポイントでマージンをトリミングし再試適、研磨

⑤ プライヤー(コンタリング、ゴードンなど)で形態調整

⑥ 合着(グラスアイオノマーセメント、レジンセメント)

⑦ セメント除去

支台歯とパーマクラウンの間には、鋳造冠では存在しないスペースがあるため、鋳造冠より多めのセメントを使用する。

セメント量が不足すると十分な強度が得られず、マージン部分に間隙が生じて二次カリエスの原因となる。

セメントは症例に応じて選択するのがよい。フッ素のリチャージが可能ならばグラスアイモノマーを用いるのも良いし、マージン部のセメント層の崩壊を防ぐにはレジンセメントの方が良い。パーマクラウンは完全な非貴金属合金で接着は比較的容易なので、酸性の機能性モノマー(MDPなど)を含有するレジンセメントであれば簡便に短時間で合着は終了する。

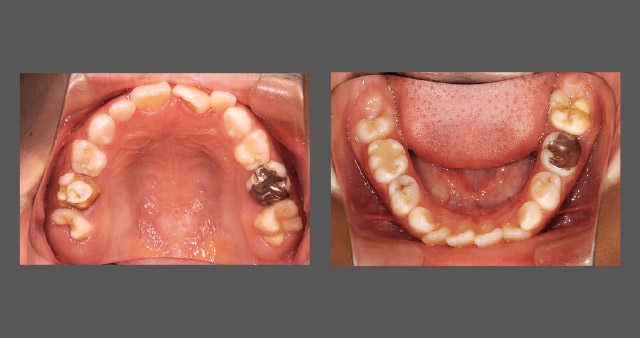

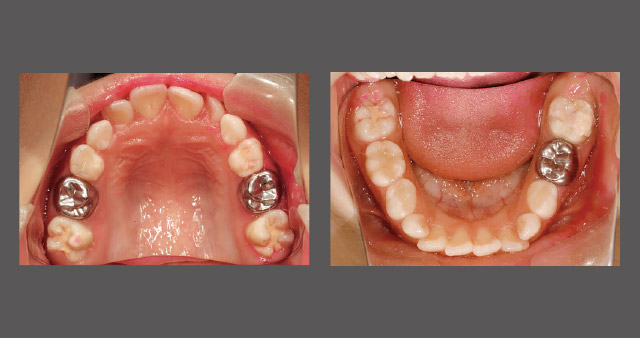

前述の通り、パーマクラウンに咬合調整は禁忌であり、合着の際にきちんと咬合させ、全体の咬合バランスに問題ない状況で硬化させる必要がある。パーマクラウンはこの合着の際の手際が予後のポイントとなると思われる。図4~9はエナメル質形成不全症患者にパーマクラウンを装着した症例である。

パーマクラウンはスペシャルケア要患者のみならず、金属アレルギー患者以外の全ての永久歯に適用できる材料であるので、必要に応じて活用したい。例えば、離島、僻地など交通機関の問題で通院困難な患者の場合、パーマクラウンを選択すれば即日で治療を終了し帰宅できる。

おわりに

筆者の場合、痛みがなく放置されている残根状態の歯は、抜歯もしくはそのまま放置という選択肢に逃げがちであった。

しかしながら、パーマクラウンでは、(必要であれば根管治療と即時根管充填を経て)支台築造、装着という流れで即日修復できる。

咬合状態が改善することで健康寿命が延びることは既に常識となっており1)、パーマクラウンを用いた補綴修復が日本人の健康の一助となることは間違いないのである。

障害者(児)を含み、あらゆる原因で通常の歯科治療が困難な患者の治療は、これまで多くが大学病院や口腔保健センターのような専門機関へ委託されてきた。

しかしながら、日本は2007年以降超高齢社会となり、今後も高齢化率の上昇傾向が続くことは間違いない。

通常の加療ができない高齢者の割合(人数)が増えれば、とても専門機関だけでは賄いきれなくなる。当然、一般の歯科医院での加療の機会は増えていくし、今後はそれが「通常の診療」となるかもしれない。

介護をする人の拘束時間、患者本人への侵襲、そして術者自身への負担を考えると、できるだけ楽に、簡単に、短時間で、少ない回数で大きな効果を得られる診療を心がけたい。

筆者は現在も、これからの人口構成、社会に適応した新しい治療法を探して鋭意努力中であるが、パーマクラウンは特に有用であると感じている。

- 1)Fukai K, Takiguchi T, Ando Y, Aoyama H, Miyakawa Y, Ito G, Inoue M, Sasaki H. Associations between functional tooth number and physical complaints of communityresiding adults in a 15-year cohort study. Geriatr Gerontol Int. 2009;9(4):366-71.

同じ筆者の記事を探す【 田上 直美 】

モリタ友の会会員限定記事

同じテーマの記事を探す【 被覆冠成形品 】

モリタ友の会会員限定記事

- 176号 Clinical Report 幼若永久歯への既製冠の応用

- 164号 Clinical Report 装着時の誤飲・誤嚥を防ぎ、安全性を高めるキッズクラウンwithリング

- 136号 Clinical Report 既製乳歯冠による歯冠修復 -キッズクラウンを適応した症例-

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Trends 障害者(児)・高齢者のための新しい1-day 補綴治療

- Clinical Report 装着時の誤飲・誤嚥を防ぎ、安全性を高めるキッズクラウンwithリング

- Clinical Report 新型開口訓練器「ヤセック開口訓練器」の臨床応用

- Trends 3Dプリンター「カタナ® 3DプリンターDWS-020D」について

- Clinical Report 窩洞の大きさで異なる2級修復のガイダンス −マトリックスシステムの選択方法−

- Field Report メタルフリーを実現するCAD/CAM技術の方向性と合致した接着テクノロジー

- Field Report クオリティの高いダイレクトボンディングを実現するコンポジットレジンとそれをアシストする充填器

- Close Up 食べられる口づくりの実践と患者に寄り添う口腔ケア・口腔リハビリ

- Clinical Report エアフローハンディ3.0Plusを用いたメインテナンスについて

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。