150号 AUTUMN 目次を見る

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 1. ジルコニアコーピングの調整

- ≫ 2. ポーセレンの築盛と焼成における注意点

- ≫ 3. 第1層目 ウォッシュベイク 〜強固な焼付けの達成〜

- ≫ 4. マージンエッジにインターナルステインの塗布 〜ホワイトラインを隠す〜

- ≫ 5. マージンエッジにインターナルステインの塗布 〜ホワイトラインを隠す〜第2層目 〜ベースカラーの確立〜

- ≫ 6. 歯冠の回復

- ≫ おわりに

はじめに

近年、歯冠修復の分野ではジルコニア(イットリアを添加した部分安定化ジルコニア)を用いたクラウンブリッジのコーピング、フルジルコニアクラウン・ブリッジ、またインプラント修復の分野でも、その中間構造としてジルコニアアバットメントにも応用されている。

これまでジルコニアを応用する歯冠補綴においては、主に曲げ強度の強さが取り上げられてきたが、最近では光透過性にも特徴が与えられるようになった。今回、クラレノリタケデンタル株式会社より発売されたカタナジルコニアHTは、日本国内において最も優れた透過性をもつジルコニア素材として注目されている。

本稿では、ジルコニア用ポーセレン セラビアンZRを用いて、高い透過性を生かしたジルコニア修復の一例を、技工操作の注意点とともに解説してみる。

臨床例は女性で、初診時の写真(図1)に示すように左下中切歯のスペースに補綴隙が確認されており、審美性の改善のため生活歯のまま右下中切歯から左下側切歯の3ユニットブリッジにて回復することとなった。

図2は、支台歯の状態と比色シェードの写真である。図3は、本症例のソリッドモデルであるが、特に右下中切歯は修復スペースが非常に少ないことに気付く。支台歯の色調に全く問題はないため、支台の色調をある程度透過させながら調和を図るべくカタナHT(図4・右端)を選択してコーピングの製作に移る。

図5は、シンタリング後のブリッジコーピング、図6は、舌側より光を当てたところである。

図1 初診時の口腔内初見。患者は先天的な永久歯欠損で、乳歯を代用歯としていたが保存不能となり抜歯。その後審美性の改善のためブリッジによる修復となった。

図2 支台歯形成後の状態と比色シェード。

図3 補綴物製作用の模型。特に右下中切歯は修復スペースが非常に少ない。

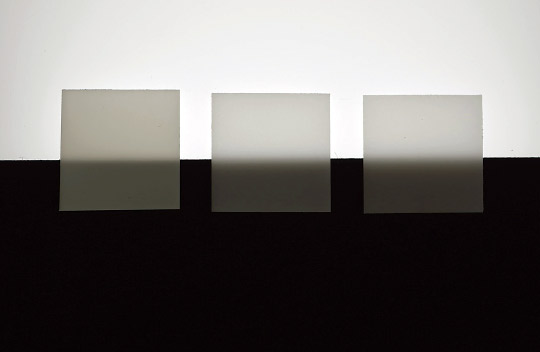

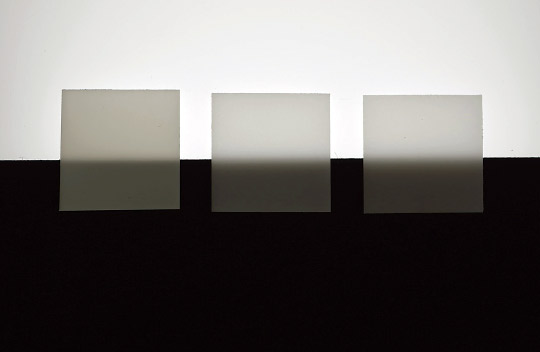

図4 左より、カタナKT10、HT10、KD10の透過性を比べたもの。試料厚み0.5mm。HTは、これまでのカタナラインナップさらには国内におけるジルコニア素材のなかでも高い透過性をもつ。

図5 本症例のブリッジコーピング。下顎症例では、舌側のサポート形状を考慮してベニアタイプのコーピングデザインとしている。

図6 図5の舌側から光を当てたところ。厚さ0.4mmながら透過性があり、下地となる支台歯の影響を受けることが予想される。

1. ジルコニアコーピングの調整

ジルコニアは900〜1200MPa以上という非常に高い抗折強度を示すが、あくまでセラミックスであり、メタルのように厚みに対する許容範囲が広くはないことを認識しておくべきである。メーカーの保証する厚みというものが存在し、極端な削除や過度な熱衝撃は避けなければならない。

各メーカーによってバーによる加工や加熱、あるいはサンドブラスト処理にいたるまで細かく規制しているシステムもあるのでそれに従うべきである。多くはヒートトリートメントと称して、表面の結晶構造を少しでもシンタリング直後(もしくは調整前)の状態に近づける操作を推奨している(1100℃大気中で10分係留)。

ちなみに、カタナシステムで加工するKT、KD、HTでも極度の過熱は避ける必要はあるものの、ヒートトリートメントの是非については、不要となっている。

図7に、調整の終了した状態(模型上)を示す。本症例では、歯科医師より送られた比色写真(図8)からベースカラーをA1とし、HT12を選択した。

焼付け面の調整終了後、表面積拡大と後のポーセレンの焼付け(築盛)操作に必ず影響するぬれ性を確保する目的でサンドブラストをおこなう(図9)。サンドブラストは50㎛のアルミナを0.2MPa以下で約10〜15秒おこない、表面が鈍いつやの状態になるまでとする。

図10は、サンドブラスト処理後、スチーマー洗浄をおこなっているところである。このあとすぐの状態では水がコーピングを一層おおっている(図11)。このことより、後のポーセレンウォッシュの際にポーセレンがまんべんなく均一にコーピングに焼き付くことになる。

2. ポーセレンの築盛と焼成における注意点

前項でおこなってきた作業は、メタルセラミックスのメタルを調整する工程と大きく変わるところはない。ただ、使用するポイント類の選定、過熱を避けること、さらにサンドブラストの気圧などの細かな点にのみ留意する。

第1層目の焼付け、いわゆるウォッシュベイク時に注意すべき点は、図11の状態を確認したら、そのまま続けてごく一層のポーセレンを塗るようにウォッシュすることである。ジルコニアの特性として、ここで時間を空けてしまうと再び水をはじいてしまい、ぬれ性が極端に落ちてしまうので配慮が必要である。

また、ジルコニアは熱伝導率が低い(メタルの1/100、アルミナの1/10)ので、焼成スケジュールでは十分な徐冷時間を設定すべきである。

3. 第1層目 ウォッシュベイク 〜強固な焼付けの達成〜

通常、次の第2層目(症例に応じたベースカラーの確立)に使用するポーセレンパウダーと同じものを用いる。ここでは、OBA1とA1Bを1:2で混合したものを使用する(図12)。

図13に、混合したものとボディ色の色差を示す。色の濃さは混合したものが濃く、透過性については図14のごとくやや低い。図15は、混合したものを薄く焼付け面にすり込むようにポーセレンウォッシュしているところである。

図7 シンタリング後、作業模型におさめたブリッジコーピング。

図8 歯科医師より送られた比色写真。近似したシェードはA1とする。

図9 アルミナサンドブラストをおこなっているところ。粒径50μmのもので0.2MPa以下で約10〜15秒おこない、焼付け面が艶消しの状態になることを確認する。

図10 スチーマーにて洗浄しているところ。

図11 図10のあと、コーピング表面は水をはじくことがないよう留意する。

図12 第一層目に使用するポーセレン。本症例では、セラビアンZR オペーシャスボディ1に対してボディ2の割合で混合する。

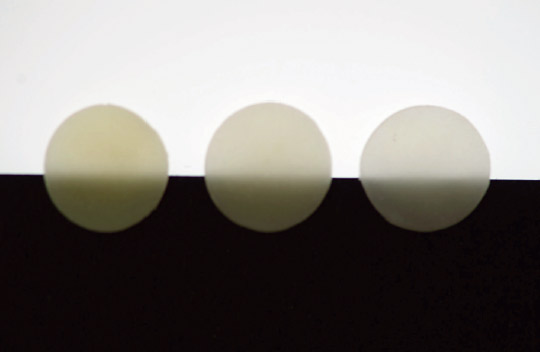

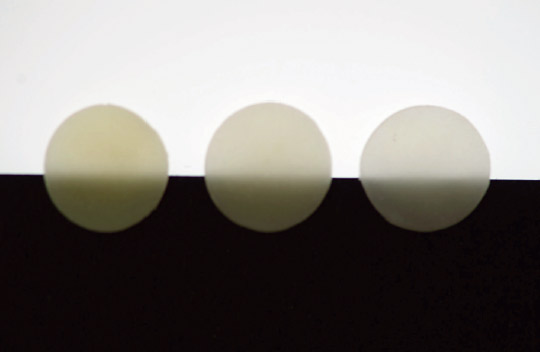

図13 左よりOBA1、OBA1:A1B=1:2、A1B。試料厚み0.4mm。中央のものは、ボディ単体より彩度が高い。

図14 図13の透過光写真。中央のものはボディより透過性が低い。

図15 ポーセレンウォッシュの操作中。ごく薄く、図12のポーセレンを塗りつける。

4. マージンエッジにインターナルステインの塗布 〜ホワイトラインを隠す〜

筆者は、インターナルステインを固く練和したものをコーピングマージンのエッジ部分に塗り、ホワイトラインを目立たないようにしている。

また、HTを使用する場合は通常の固さに練和したインターナルステインを歯頸部寄り1/3までごく薄く塗布し歯冠のグラデーションをほどこしている(図16)。

5. マージンエッジにインターナルステインの塗布 〜ホワイトラインを隠す〜第2層目 〜ベースカラーの確立〜

カタナジルコニアHTの特性として、透過性についてはオペーシャスボディと大差ないと判断した。ただし、ジルコニアという素材の反射率自体はポーセレンのそれとは異なって高い。すなわち、歯冠のベースとなる色調の濃度を確保する必要性から、OBA1とA1Bを1:2で混合したもの(ウォッシュべイクで用いたものと同じ)を図17のように築盛する。厚みは0.2mmほどである(図18)。

6. 歯冠の回復

A1Bにて概形を回復する(図19)。さらにカットバック、指状構造の付与(図20)、エナメルE2の築盛(図21)をおこなう。

内部構造(目標とする歯)の確認をするため、ここで一度焼成する。適正な焼成温度では表面にツヤが出る(セラフュージョンNX使用)(図22)。

本症例では、切端寄り1/3のブルーグレーの層はインターナルステイン/インサイザルブルー2にて、切縁中央部付近のオレンジ様はサービカル2にて表現した(図23)。インターナルステインを固定焼成したのち、透明度の高いエナメル色を認められたためTXにて全体をおおう(図24)。

図25は、完成したブリッジを比色しているところである。コーピングの厚みを含めて最も薄い部分で0.7mm(図26)であった。

口腔内においては、必ずコーピング内面に水を満たした状態で試適をおこなう。支台歯とコーピング内面とのわずかなセメントスペースが空気層であった場合、それは密着していないことになり、支台歯の色調を反映しないので注意が必要である。

今回提示させていただいたカタナHTを使用した修復において、セメンティングについては、なるべく透過性に優れたセメントを使用することが望ましい。

図27にセメンティング一週間後の状態を示す。

図16 コーピングのマージンエッジ部にインターナルステインA+を塗り、ホワイトラインを隠したもの。また、歯頸部寄り1/3部分の彩度を上げてA1シェードの雰囲気をつくる。

図17 ベースカラーをつくるための築盛。

図18 ポーセレンの厚みをチェックする。厚みは約0.2mmほどである。

図19 A1Bにて概形を整える。

図20 カットバック終了後、指状構造の付与。

図21 E2を築盛したところ。

図22 内部構造の色調を確認するため、ここで焼成をおこなう。焼成後には十分なツヤが必要。

図23 インターナルステインの塗布。おもに切縁寄りのキャラクターを与える。

図24 インターナルステインの固定焼成後、TXで歯冠全体をおおうように築盛する。

図25 完成したブリッジとシェードガイドの比色確認。

図26 ブリッジの厚みを測っているところ。支台のほぼ先端にあたる薄い部分で0.7mm。

図27 セメンティング一週間後の状態。下地となる支台歯の影響を受けて調和した色調が得られた。

おわりに

オールセラミックスを応用した審美修復をおこなう際に、最も重要となるのが色調伝達と考える。なかでも支台歯の色情報は、最終的な修復物の良否に関わるので、必ず明示したい。

ラボサイドではその情報をもとに、事前に把握している歯冠材料の透明度および遮蔽性から、使用するシステムや使用するポーセレンを選択し、補綴物に活かすことになる。

なお、本稿は本年2014年1月に開催されたモリタ社主催:東京技工フォーラムにて講演内容のうち、「ARevolution of FZC 〜KATANA Zirconia HT/ML演者:加藤尚則氏」の内容を参考に、筆者なりの解釈を加えた。

稿を終えるにあたり、臨床例をご提供いただいたJUN歯科クリニック/吉田 淳一先生に深く感謝いたします。

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk 「Highフロー」から「Super Lowフロー」までフロアブルレジンの特性を活かしたMI臨床 ― 私たちが辿りついた診療スタイル ―

- Clinical Report 特集 CBCTの有効性 3次元CT画像に強くなろう

- Clinical Report 特集 CBCTの有効性 歯内療法におけるCBCT(3DX)の有効性

- Clinical Report 特集 CBCTの有効性 Veraviewepocs3Dで診る歯科治療

- Clinical Report 硬質レジン「メタカラー プライムアート フローペースト」~新たに開発されたフローペーストを用いた活用術~

- Clinical Report i-TFCシステムを用いた予知性の高い支台築造(第2報)~特に直接法について~

- Technicall Report ノリタケカタナジルコニアHTを応用したジルコニアオールセラミックス修復の技工

- 私の臨床 高い適合精度と透光性を融合自然な歯冠色をスピーディに再現できるフルジルコニアクラウン

- 私の臨床 2組のオペークとボディレジン3色のカラーコートだけで仕上げるシンプルな歯科用硬質レジン

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。