157号 SUMMER 目次を見る

目 次

- ≫ 緒言

- ≫ 画像症例

- ≫ 2次元X線写真のピットフォール

- ≫ 結語

緒言

歯周病の病態を知る診査法として、視診、歯周組織診査、X線診査が主に用いられている。それぞれが重要な診査であり、それらの結果から三次元的な病態像を頭の中で構築して治療に当たりたい。

まず、視診は最も基本的な診査であり、歯肉の形態、色、腫脹の程度、歯根の露出度、歯の位置異常の有無、歯牙欠損の有無、歯列・咬合の状態等を初診時に見ておきたい。治療が進んでからの歯周外科時に、歯槽骨の吸収の程度を知ることは最も大切な点と考える。

次に、歯周組織診査(PPD、BOP、Mobiliy)は、現時点での歯周組織の状態を表すものとして広く使用されている。部位特異性がある歯周病の特性を踏まえて、病態のアクティビティを知ることができる診査である。

最後に、X線診査としてはデンタルX線写真、パノラマX線写真と近年普及してきたCBCTがある。

いずれも一長一短の診査法であるが、今回はデンタルX線写真を中心に述べたい。

画像症例

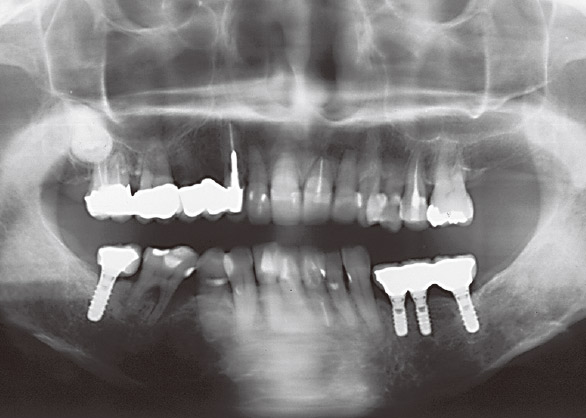

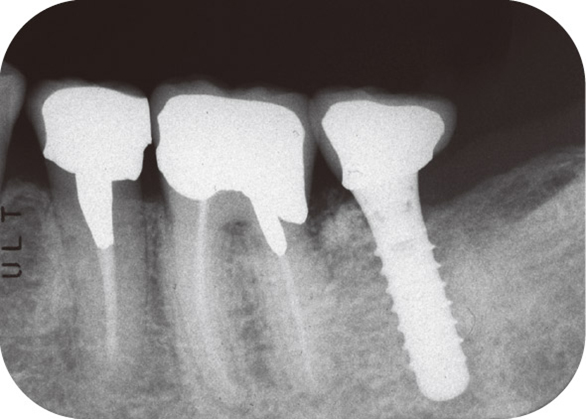

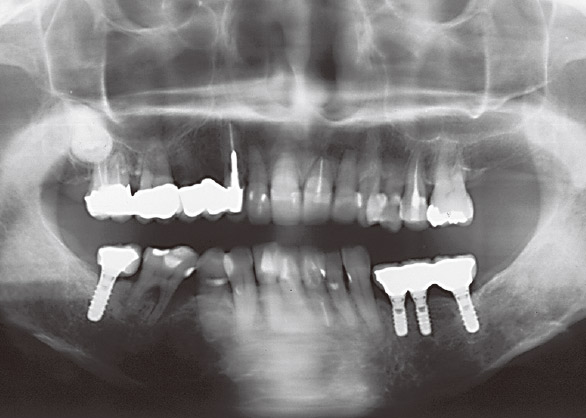

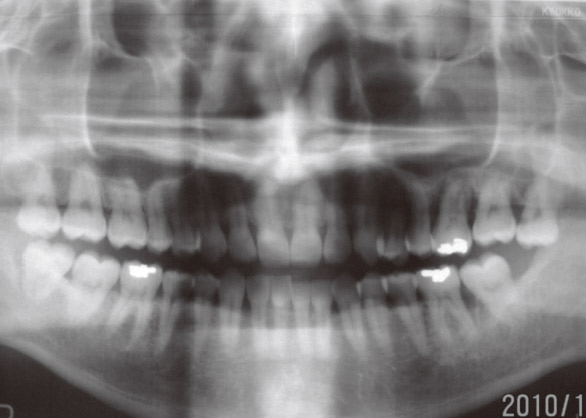

症例1:パノラマX線写真(図1)は58歳女性で、#46近心に7mmの歯周ポケットがあり、画像では根尖に至る垂直性骨吸収像と根分岐部の骨吸収像が見られる。

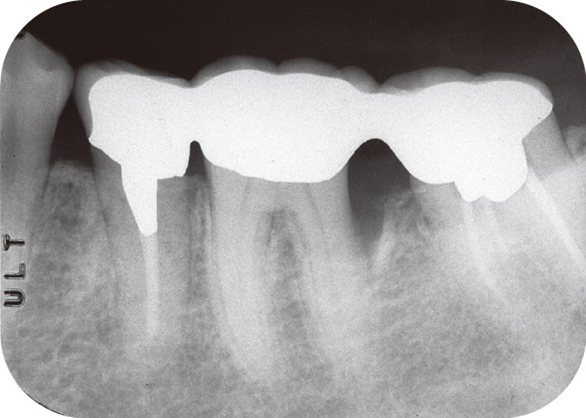

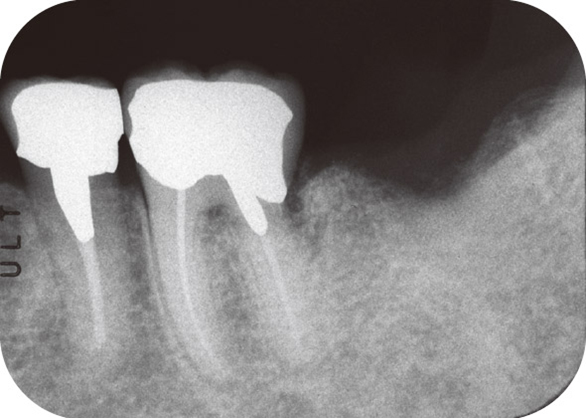

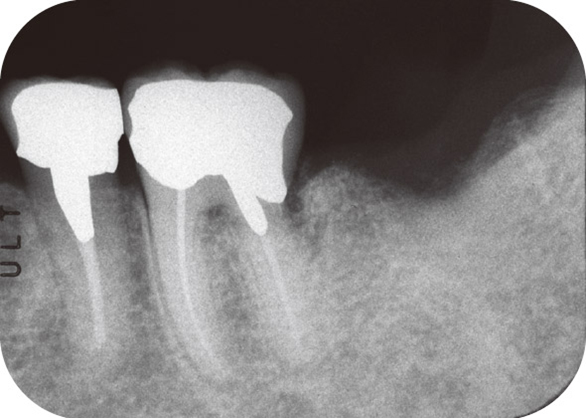

一方、デンタルX線写真(図2)では、#46近心歯槽骨に骨透過像は認められるが、パノラマ像ほど明瞭ではない。根分岐部透過像は辛うじて認められるが見逃されるかもしれない。この症例ではパノラマ像の方が実態に近い所見を呈していた。即ち、皮質骨の厚い下顎の大臼歯部の骨縁下欠損においては、パノラマX線写真では明瞭に画像化されるが、デンタルX線写真では歯・顎骨の頰側から舌側すべてが重複画像として描出されるために、部分的な骨欠損像が明瞭には見えてこない嫌いがある。

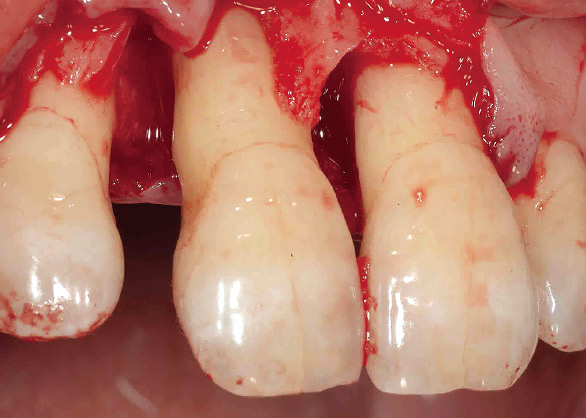

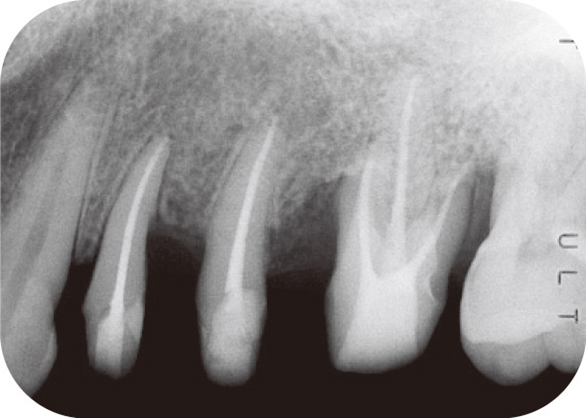

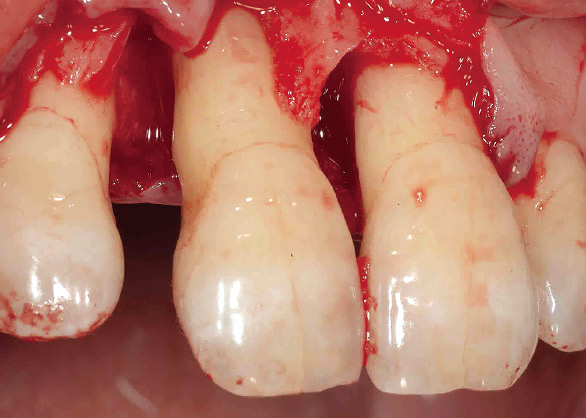

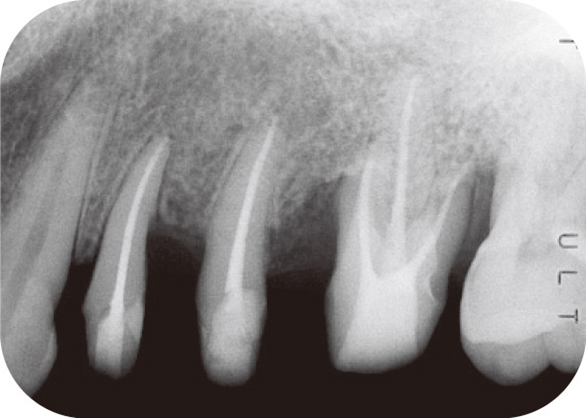

症例2:症例は43歳女性で、初診では#11遠心に10mm、#21近心に9mmの歯周ポケットがあり、#11遠心より排膿が認められたもので、重度歯周疾患の症例である(図3)。

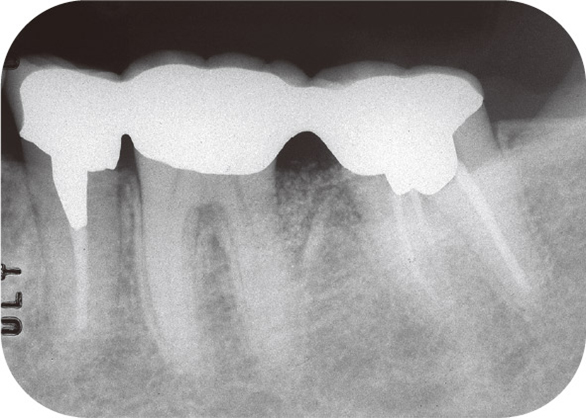

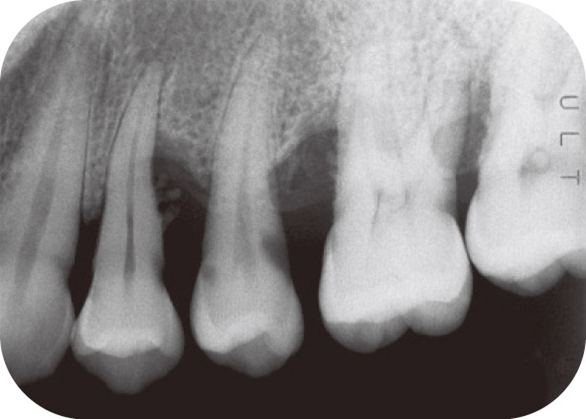

デンタルX線写真(図4)では根尖近くまで達する明瞭な垂直性骨吸収が認められる。

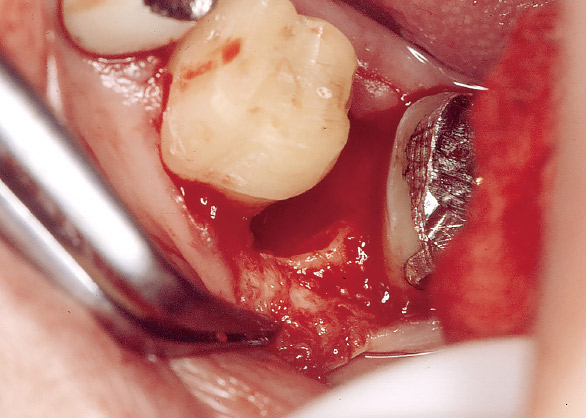

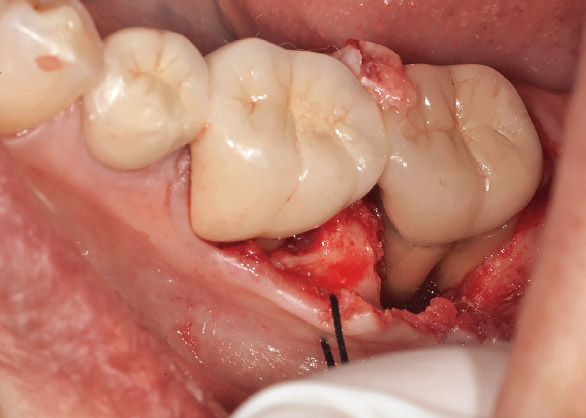

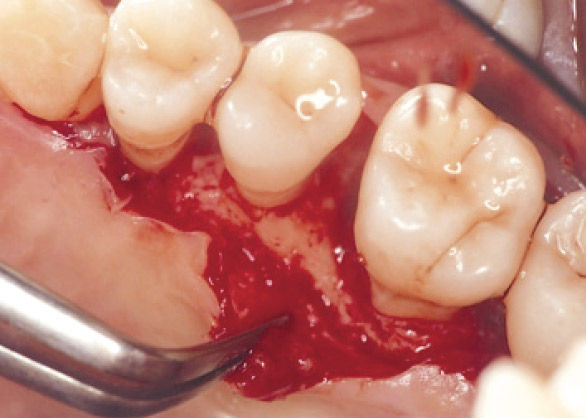

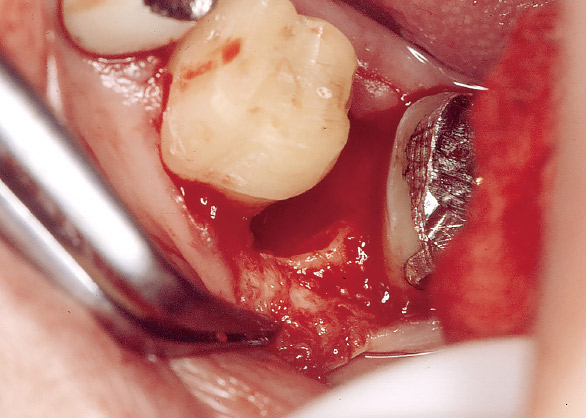

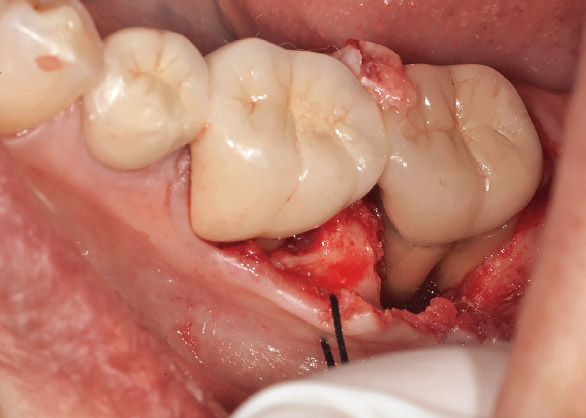

図5は歯周外科で歯肉溝切開にて歯肉を剥離した状態を示す。根尖近くにも至る骨縁下欠損とそれに伴う歯根の露出が見られた。デンタルX線像ではわからない唇側の骨吸収が認められた。

X線写真は3次元の歯・顎骨構造を2次元画像に表示する訳であるが、デンタルX線写真の最大の欠点は、X線透過性の違いによって歯根と重なる歯槽骨の変化は描出できない点である。

その診断領域は歯間部の骨の病態に絞られ、歯根周囲の1/2の歯槽骨しか診断できない。後は微かに見える歯根上の骨らしき不透過像の観察とPPDを併用して病態像を探るしかない。

皮質骨部分に骨吸収が及ぶまで進行した症例では明瞭な骨吸収像が認められるが、吸収が海綿骨に止まっている場合は鮮明な透過像が見られず、周囲の骨硬化像を合わせ見ながら炎症の範囲を見極めなければならない。

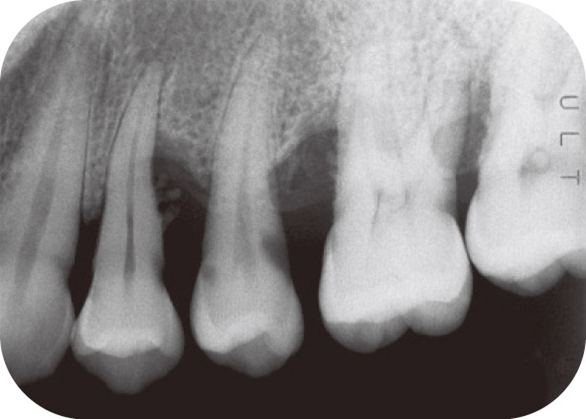

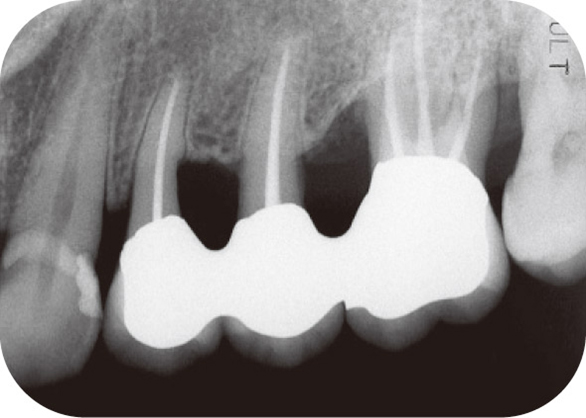

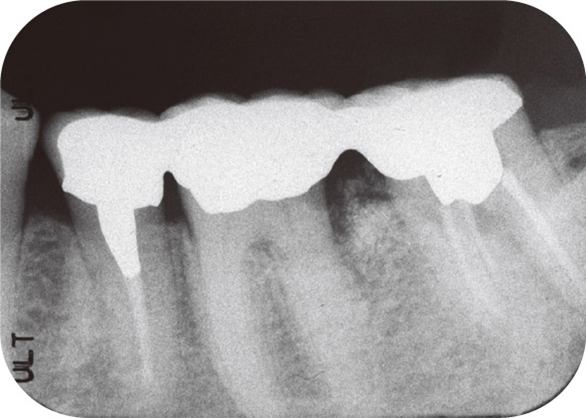

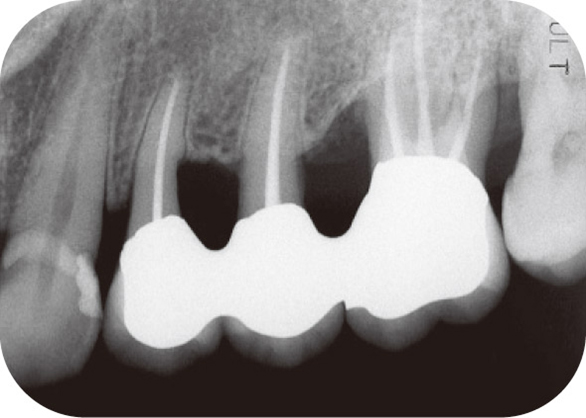

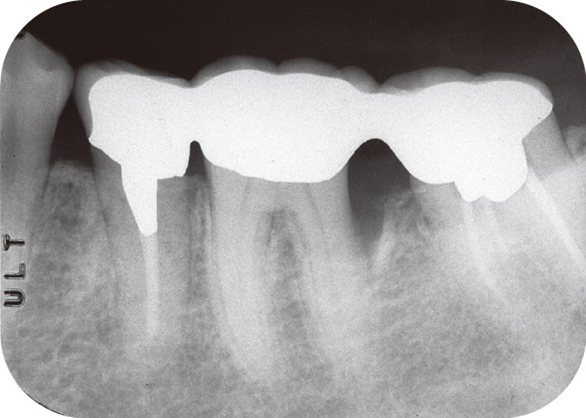

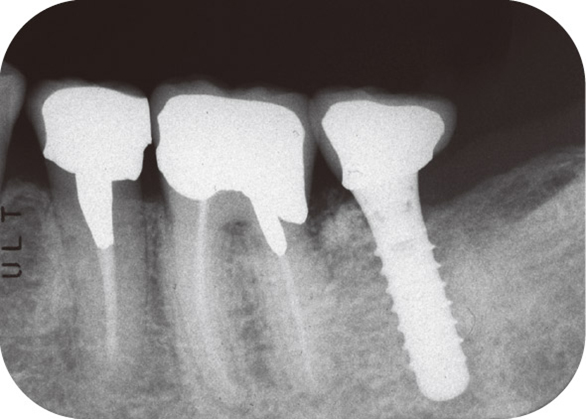

症例3:初診時には#24、#25、#26、#27の動揺があり、特に#24がやや強かった。#25、#26、#27には排膿が見られ、4歯ともに出血も見られた。デンタルX線写真(図7)では歯周骨の吸収が激しく歯根1/2以上に及んでいる。

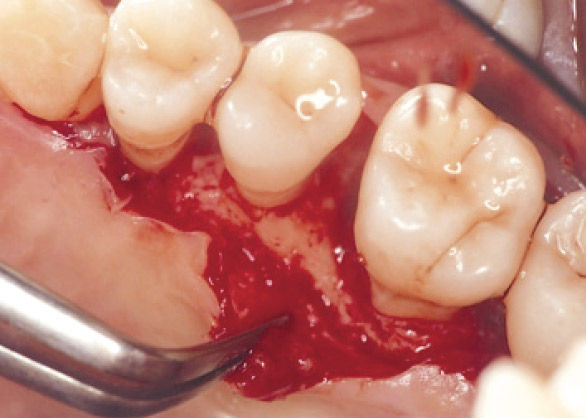

歯周外科においては、実際の骨吸収はデンタルX線写真所見と同様な所見(図8、9)を示していたので、本症例ではX線所見は実態を良く反映していたと考えられる。

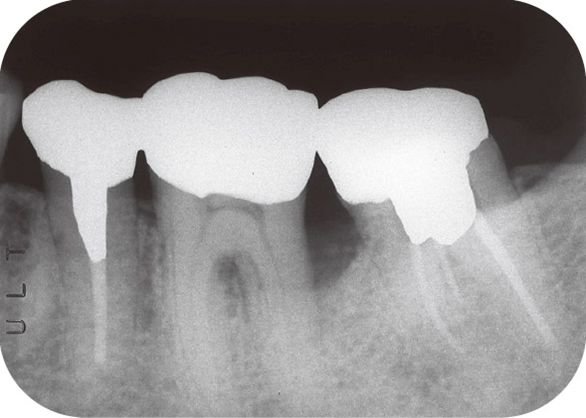

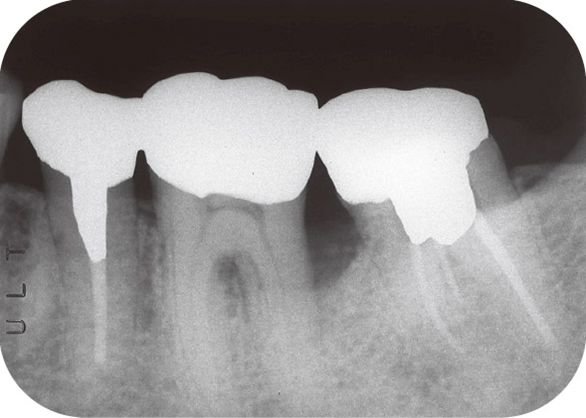

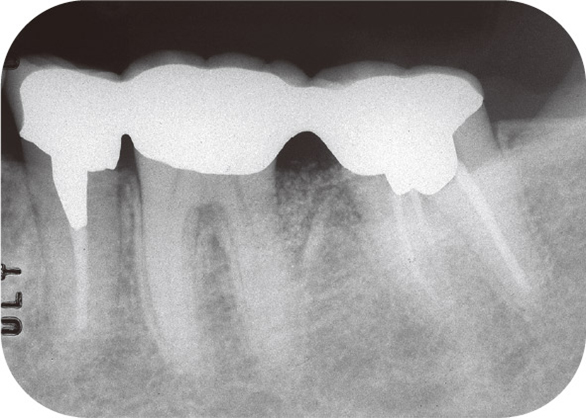

術後1年では臨床症状は改善し(図10)、デンタルX線写真(図11)では歯槽頂縁がやや回復してきた。

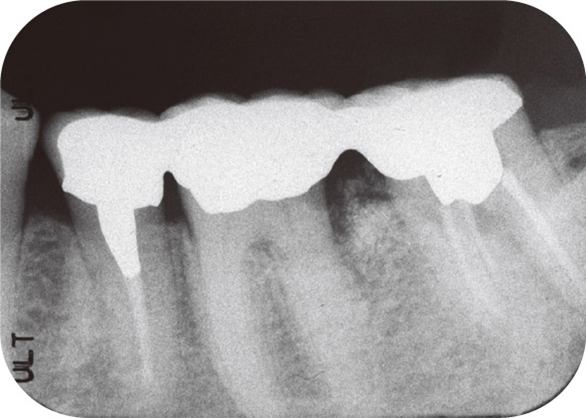

術後2年のデンタルX線写真(図13)では、歯槽頂の高さはあまり変わらないものの、歯槽頂縁の皮質化が見られ、良好な改善を示した。

症例4:48歳女性で、初診から18年に亘る歯周病態像の変化を追った(図14〜23)。

初診時は#36遠心に12mmの歯周ポケットが認められた。デンタルX線撮影は個人規格による平行法撮影を用いて、できるだけ再現性があるように努め、経過時の比較検討により病態の変化を観察した。

また、その間#36遠心部の骨縁下欠損に対して、歯周外科(1997年5月)、HAの移植(2006年11月)、エムドゲインを用いた歯周組織再生療法(2013年5月)と3度の治療介入を行った。

幸い徐々にではあるが、骨縁下欠損は回復傾向にあると考えられる。初診から18年間に亘り3通りの手術法で対処した。

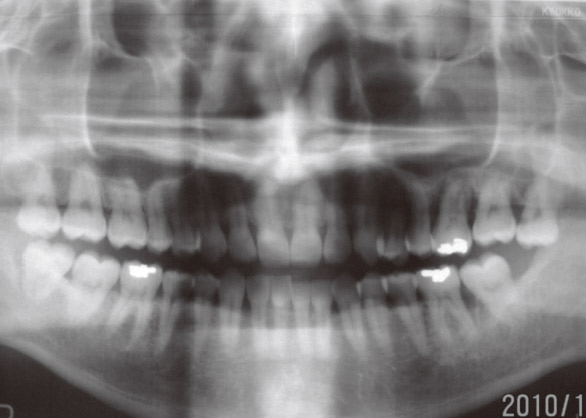

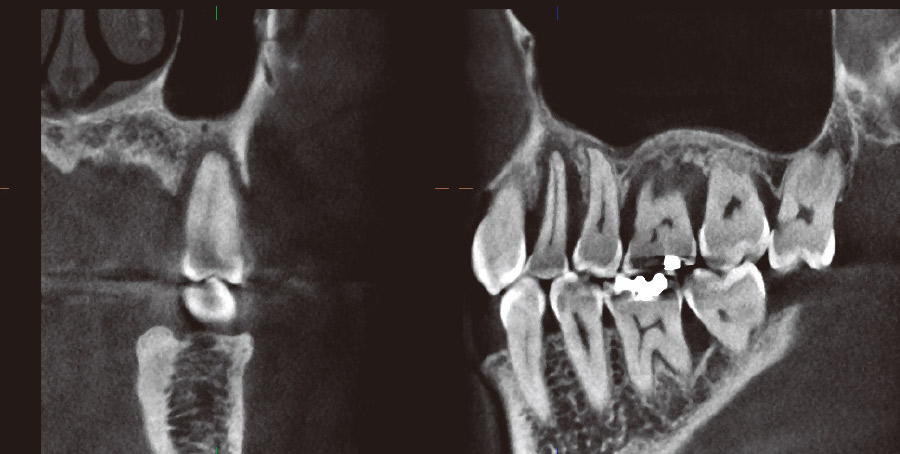

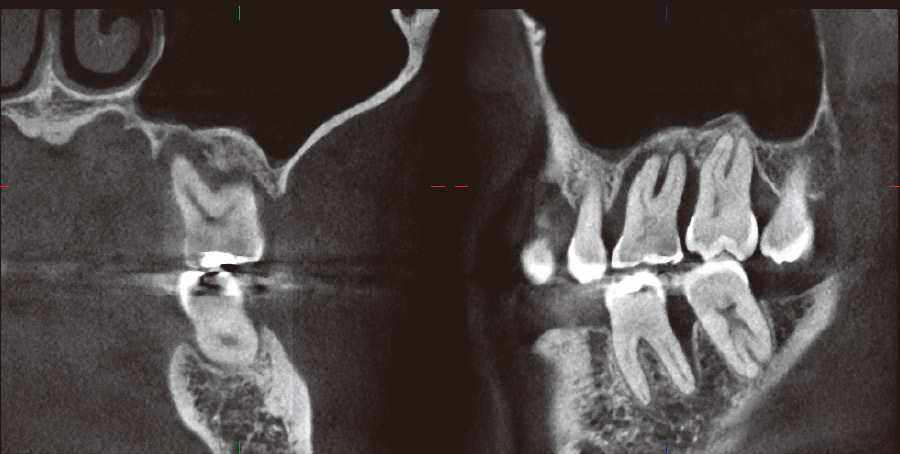

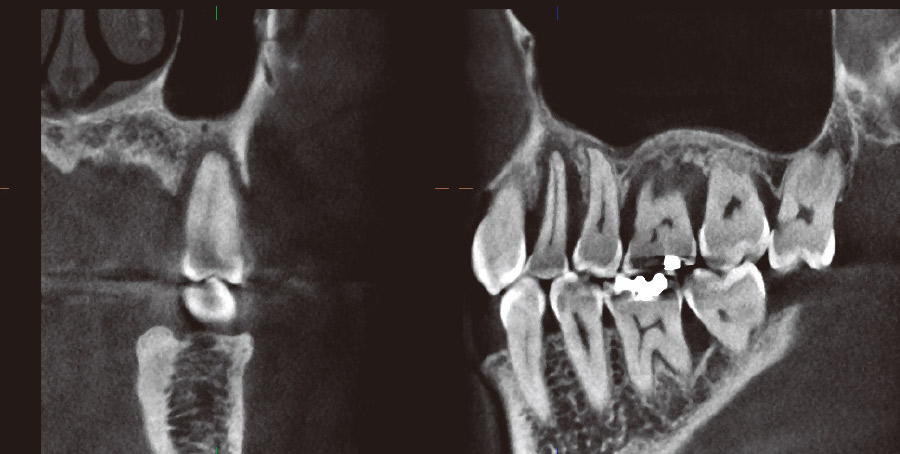

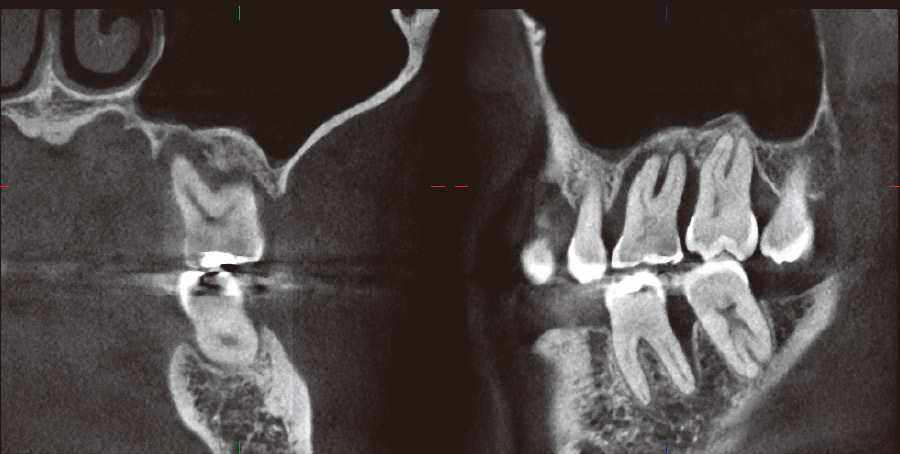

症例5:症例は50歳男性で、上顎左側大臼歯の動揺を主訴として受診した。パノラマX線写真(図24)では#24、#25の歯周構造は不明瞭で所見不明であるが、#26、#27の歯槽骨の垂直性吸収が著明であった。CBCT(図25、26)では#24および#26の周囲骨は全周に亘って吸収され、浮遊状態となっている。#27の周囲骨も吸収が激しく根尖近くのみに周囲骨が残っている。

患者の主訴は無かったが、#36の遠心根遠心側においても著明な骨吸収が見られた。

CBCTでは歯周骨の吸収状態をすべての方向から観察ができるので、ほぼ実態を把握できる。しかし、パノラマX線写真では部位により所見を読める画像を得ることができなかったり、不鮮明となり画像所見を正しく読影できない。

-

図1 症例1 58歳女性。#46の歯周病。

-

図2 症例1のデンタルX線写真。

-

図3 症例2 43歳女性。#11と#21の歯周病。

-

図4 症例2のデンタルX線写真。

-

図5 症例2の歯周外科において歯肉溝切開にて歯肉を剥離した状態。

-

図6 症例3の術前口腔写真。

-

図7 術前デンタルX線写真。

-

図8 頰側の術中写真。

-

図9 口蓋側の術中写真。

-

図10 術後1年の口腔写真。

-

図11 術後1年のX線写真。

-

図12 術後2年の口腔写真。

-

図13 術後2年のX線写真。

-

図14 症例4の初診時(1996年10月)。

-

図15 最初の歯周外科(1997年5月)。

-

図16 歯周外科後23日(1997年6月)。

-

図17 術後3年(2001年6月)。

-

図18 術後9年。7mmの歯周ポケット(2006年9月)。

-

図19 7mmの歯周ポケットへHA移植手術(2006年11月)。

-

図20 図19から7年後(2013年2月)

-

図21 最初の歯周外科から16年後、#37の歯周組織に発赤、腫脹が認められたため歯肉弁を開けると歯根破折が確認された。#36、#37歯間部には骨が認められたが、#36遠心根面に骨は寄り添っていなかった。その狭い骨縁下欠損に対しては、エムドゲインを用いた再生療法を行った(2013年5月)。

-

図22 エムドゲインを用いた再生療法後11ヵ月。

-

図23 2014年12月。

-

図24 症例5のパノラマ像。

-

図25 症例5のCBCTで#24主体とした断面像

-

図26 症例5のCBCTで#26主体とした断面像。

2次元X線写真のピットフォール

パノラマX線写真はその撮影原理から、拡大縮小により再現性が全くない撮影法であり、画像は部位により異なる歪みを呈している。したがって、歯や顎骨の大きさ(寸法や面積)は部位により実態とは異なる。また歪みにより歯の形態も実態とは違う画像となる。

歯・顎骨の骨密度によりX線写真はモノクローム画像として白黒の濃度で表されるが、パノラマX線写真では実態としての骨密度と写真濃度(白黒)が比例していない。したがって、大まかには正常像と異常像との違いが分かるものの、時には差(白黒)が付かなかったり、非常に微小な差により違いが分からない。時には、逆に実態以上のコントラストを呈する場合も出てくる。

以上のようなパノラマX線写真の宿命的な欠点により、①デンタルX線写真と比較して微妙な歯槽骨の変化を描出することができない。②位置決めの不安定さから術前画像と近似した再現性のある画像を取得できない。③歯列の形状によっては、前歯部の描出が難しい、などの問題点を有する。

したがって、歯周病はメンテナンス治療が重要な慢性疾患であり、複数回に亘って行う画像診査法としては、パノラマX線写真では不適当であり、必ずデンタルX線写真の画像情報を必要とする。

一方、デンタルX線写真の優れている点は、増感紙を使用しないために画像の鮮明さが最も優れていることである。しかし、本シリーズのPart1でも述べた通り、歯・顎骨の頰側や舌側の変化が、重複画像により描出されにくいことが最大の欠点となる。また、正しい平行法を併用しなければ、歪みを無くしたり、再現性はほとんど期待できない。ただし、インディケーターを用いた撮影法に習熟すれば規格撮影1、2)が可能になり、歯周病態像の経時的観察が容易になるだろう。

結語

歯周病は成人とくに加齢が進むほど多くの人が罹患する慢性疾患であり、本人が気が付いて歯科医院に現れた時は、すでに相当に進行しているケースが多い。

それだけに患者自身の自覚として早期発見が必要であるが、歯科医院側でも歯周病以外の加療中に早期に発見し予防と治療を進める必要があろう。

そのためには、視診、歯周組織診査、X線診査を駆使して早期発見と病態進行度を正確に診断する必要があり、中でもX線診査は客観的検査法として重要な位置を占めている。

パノラマX線写真の利用は術前の概観観察に止め、デンタルX線写真による詳細な観察が必須である。特に経過観察のために比較するには近似的な再現性のあるデンタルX線写真を日常的に得るために、投影法としては平行法を選択し、できれば個人規格撮影法も取り入れたい。

正しい撮影法に依って得られたデンタルX線写真では、歯間の吸収状態を明瞭に観察できる。

しかし、どうしても頰側・舌側の吸収、および根分岐部の観察が必要な場合にはCBCTによる3次元的な画像情報が有効である。

- 1)高島昭博:生体防御の視点から捉える“骨縁下欠損”、1.骨縁下欠損の姿と咬合、歯界展望25(1), 127-148,2015.

- 2)高島昭博:生体防御の視点から捉える“骨縁下欠損”、2. 骨縁下欠損の各種治療法の検討、歯界展望25(2), 310-335, 2015.

同じ筆者の記事を探す【 神田 重信 】

モリタ友の会会員限定記事

- 162号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part4 歯槽骨・顎骨の微細構造を読む

- 161号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part3 歯の微細構造を読む

- 160号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part2 CBCTのアーチファクトとその画像障害

- 159号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part1 読影しやすい画像にカスタマイズする方法

- 158号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part4 デンタルX 線写真の落とし穴

同じテーマの記事を探す【 X線 】

モリタ友の会会員限定記事

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】院内ネットワークによるコミュニケーション戦略「データ管理」から「データ活用」へ

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】「Veraviewepocs 3Dfα」を用いた Digital Work Flow

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】CBCTのDICOMデータとTRIOSのスキャンデータを活用したフルデジタルでの抜歯即時埋入症例

- 179号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】インプラント治療におけるCBCTの有用性と未来

- 178号 Contribution 歯周治療へのCBCTの応用

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Clinical Report 日常臨床における唾液検査の有効な活用法 ~応用編~

- Clinical Report 日常臨床に接着を活かす -支台築造の接着を考える-

- Clinical Report -総義歯3つのエッセンス- 下顎総義歯を吸着させる印象採得

- Clinical Report SPIシステム ヴァリオマルチアバットメントを用いたCAD/CAM Implant Bridge

- Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part3 歯周病の読み方

- Field Report 幅広い診療を実現する高画質の歯科用CT

- Field Report ラミネートベニア修復の仕上げにも有効な歯科研削用メタルストリップ

- Close Up 歯科口腔外科部門新設への取り組みと可搬式歯科用ユニットの有用性

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。