168号 SPRING 目次を見る

兵庫県姫路市開業 きたみち歯科医院 北道敏行

キーワード:ビルドアップ、I.D.S法、チェアサイド時間短縮、複数歯のインレー修復

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 連続歯(ラミネートベニア)症例での使用法

- ≫ 連続歯(インレー)症例の使用のポイント2

- ≫ 開放角が60°を超える場合や4/5冠修復での操作性の向上

- ≫ 同時に複数歯のインレー修復物を接着する場合

- ≫ まとめ

はじめに

チェアサイドCAD/CAMの普及に伴い、院内完結型の修復物の製作やCAD/CAMオールセラミック即日修復の占める割合が増えている。しかし、装着後の早期破折や脱離、咬合痛や冷水痛などの不快症状に悩む事例も多くなっている。高度の治療を行っても不快症状や破折、脱離トラブルに見舞われるとストレスが増えるだけでなく、患者さんからの信頼も失いかねない。本誌面では我々診察サイドのストレスを大幅に軽減させるだけではなく、治療のトラブルを減らすための一つのアイテムとしてギャリソンデンタルのマトリックスシステム(図1)の臨床活用法についてご紹介したい。

症例1

30代女性。

主訴:右下奥歯がしみる。

6には12%Pdインレーが合着されており隣接面に2次カリエスを認めたため、セラミックインレーによる修復処置を行うこととなった(図2)。ラバーダム防湿下にて感染歯質の除去を行った。メタルインレー形成窩洞の隣接面はスライスカットされ、マージンは歯肉縁下に設定されている。スライスカットはセラミックにかかる咬合力をサポート可能な形態ではなく、隣接面破折を引き起こす原因となる。

また、歯肉縁下では完全な接着が困難であり、歯質とセラミックの接着による構造上の一体化を期待できず、破折や脱離の原因となる。よって歯肉縁下マージンの位置をコンポジットレジンでビルドアップ(底上げ)し、同時に形成により露出した象牙細管を保護(閉鎖)するため、イミディエイト・デンチン・シーリング(以下I.D.S法)を行う必要がある。

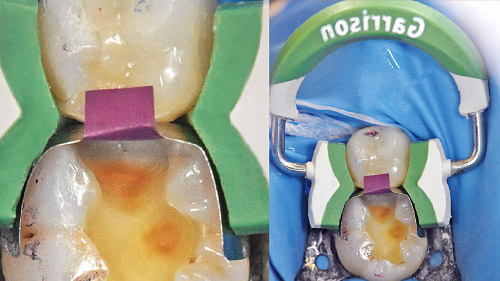

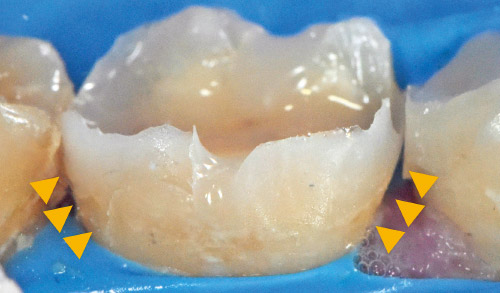

コンポジタイト3Dフュージョン(図1 左)を用いればこれらの行程を一度に短時間で行うことができる(図3)。

CERECシステムを使用し、光学印象を行った。修復物を製作し完全防湿下で接着、口腔内光学印象即日修復法を完了した。修復物の接着時はプラスチックマトリックスを使用する。

プラスチックマトリックスは、ヴァリストリップ(図1右上)とクリアバンド(図1右下)の2種類が用意されているが、本症例のように『2面形成までのインレー接着時』はクリアバンドの使用が適している(図4)。

ギャリソンデンタルのマトリックスシステムは、接着時にも有用である。シリコン製の突起が付与されたフュージョンウェッジを使用することで、セメントの隣接面や歯肉縁下への流出を最小限に抑制でき、プラスチックマトリックスは、接着後の余剰セメントのスムーズな除去が可能である。結果、チェアサイド時間の大きな節約につながる。接着セメントに筆者は「パナビアV5」(クラレノリタケデンタル)を使用している(図5)。

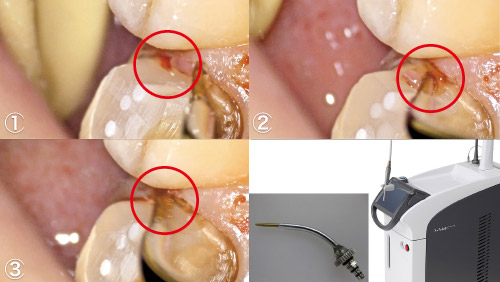

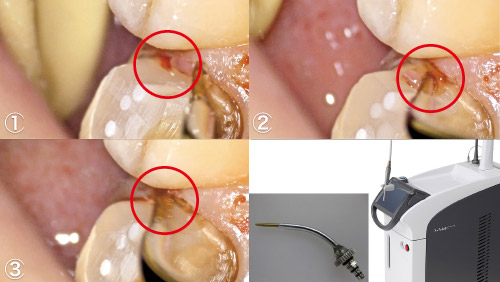

補足事項:クラウンの再修復などのケースで、あまりに深い縁下マージンのビルドアップは完全防湿が不可能となる。また生物学的幅径をできるだけ変化させない、という観点から歯肉縁下0.5mmまでがビルドアップの限界である。0.5mmを超える深い縁下マージンの場合は、Er:YAGレーザーなどを使用して歯肉切除を行い、マージンラインを歯肉縁上もしくは歯肉縁の位置に整える必要がある。メタルインレーの深いスライスカットに対しても同様である(図6)。

-

図1 ギャリソンデンタルのマトリックスシステム

左:コンポジタイト3Dフュージョン 右上:ヴァリストリップ 右下:クリアバンド -

図2 セラミックのマージンラインの診査診断。歯質とセラミックのうち、どちらが咬合を受けるのかを診断する。マージンラインとCOが一致すると破折の原因となる。 -

図3 隣接面スライスカットのビルドアップを行う。3Dリテーナーに隠れて分かりにくいが、マトリックスバンドをウェッジにて歯面に確実に圧接するのがポイント。 -

図4 接着時にセメント漏洩防止と隣接歯のコンタミネーション防止のためにヴァリストリップとクリアバンドを使用する。写真はヴァリストリップ。 -

図5 接着されたCAD/CAMセラミックインレー。セメントにはパナビアV5(クラレノリタケデンタル)を使用(口腔内直接光学印象)。

症例2

40代女性。

主訴:詰め物が取れてしみる。

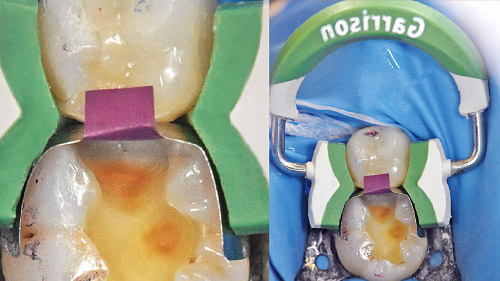

感染歯質除去中の写真を示す。両隣接歯には、レジンインレー修復を認めた。患歯の窩洞はMODでありスライスカットを認めるが、マージンは歯肉縁下0.5mm以内に位置している(図7)。感染歯質を完全に除去した後、スライスカットを修正するため、ビルドアップとI.D.S法を同時に行った。

MOD窩洞の症例では、2セットのマトリックスバンド、ウェッジ、3Dリテーナーを使用する。先に近心側室部にマトリックスをセットし、同様に近心側3Dリテーナーを覆い被せるように遠心側室にリテーナーをセットする(図8)。

その後、「クリアフィルメガボンド2」(クラレノリタケデンタル)で接着処理を行い、「クリアフィルマジェスティESフローHigh」(クラレノリタケデンタル)にてビルドアップとI.D.S法を同時に行った。

MODセラミックインレーの窩洞形成を行いCERECシステムで光学印象を行った。接着時はヴァリストリップを使用した。

本症例のように『MODインレー、2面以上の隣接面形成を含む内側性窩洞』においてはヴァリストリップ1枚で歯面を包み込むように隔壁を作る。ヴァリストリップは、適度な湾曲が全体に付与されており操作性が良好である。

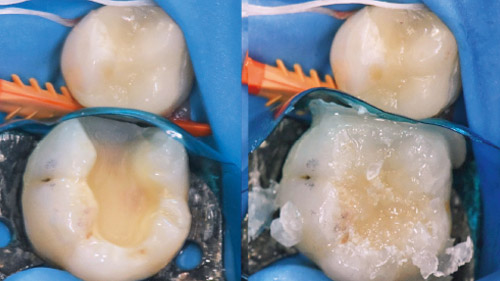

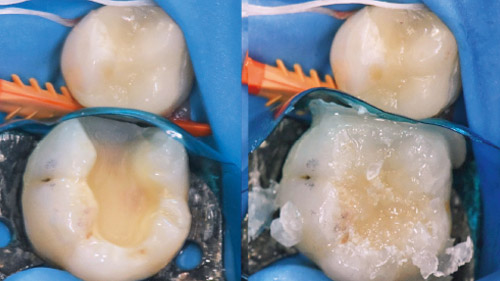

MOD窩洞を包むように配置し両隣接面にフュージョンウェッジを挿入する(図9)。気泡の混入を抑制するため十分な量のセメントを修復物側につけ一気に圧接する(図10)。

図11は口腔内光学印象即日修復法により接着されたセラミックインレー。

-

図6 マージンビルドアップが適応症ではない深い歯肉縁下症例ではEr:YAGレーザーを使用。不良肉芽、炎症性歯肉の水分に反応し、熱的影響が少なく鋭利な歯肉切除が可能。筆者は好んで使用している。 -

図7 スライスカット最深部が歯肉縁下0.5mmを超えないようであればマージンビルドアップを行う。セルフエッチングタイプのボンディング材であるクリアフィルメガボンド2(クラレノリタケデンタル)を使用。 -

図8 MOD窩洞での使用図。窩洞内の光沢はクリアフィルマジェスティESフローHigh(クラレノリタケデンタル)でビルドアップとI.D.S法を行っているところ。完全防湿下で行うことが望ましい。 -

図9 MODインレー修復接着直前の状態。ヴァリストリップで窩洞を包み込み余剰部分をカットする。フュージョンウェッジを用いることで広い面積での歯面への圧接が可能。セメントの除去が容易になる。 -

図10 使用するセメントは手練りせず、ミキシングチップを用いて十分な量を使用する。気泡の混入を防止するためのポイントである。 -

図11 口腔内に接着されたセラミックインレー(口腔内直接光学印象)。

連続歯(ラミネートベニア)症例での使用法

日常臨床において単歯修復だけでなく連続した修復物を接着するケースに遭遇することもある。特に3歯以上のケースでは慎重な接着操作が求められる。図12は2~2のポーセレンラミネートベニア修復の接着である。

すべての修復物を一度に接着することも可能ではあるが、後のセメント除去が著しく困難かつ不確実な状態になるので避けるべきである。

まず隣接面コンタクトが得られる2の接着を行う。隣接歯を歯面処理材とレジンセメントのコンタミネーションから守るためヴァリストリップを用いた。隔壁作成後に余剰部分を切断する(図13)。歯面処理材の使用手順にのっとり歯面処理を行った。

2ラミネートベニアにレジンセメントを十分な量を使用して形成歯面に圧接した。修復物の位置ずれを防止するためにピンスポット照射チップを使用しラミネートベニアを形成歯面に固定した(図14)。セメントが半硬化の段階で大まかなセメント除去を施した後に完全硬化を行う(図15)。

2のセメントアウトが完了した後、次いで1の接着行程へ移行する。1に関しても同様に接着操作を行う。この時点で中1歯開けての接着操作となる(図16)。1接着操作、セメント除去が完了した時点で、2、1の接着操作において隣接歯を利用し、ウェッジを用いたヴァリストリップの設置が近遠心両側ともに可能になる。2、1のラミネートベニアの接着操作を順次行う(図17)。

すべてのラミネートベニアの接着、セメントアウトが終了した写真を示す(図18)。前歯部連続歯接着においてもギャリソンデンタルのマトリックスは有用である。

-

図12 ポーセレンラミネートベニアのCAD/CAMによる4歯同日修復。 -

図13 ラミネートベニア接着ではヴァリストリップを使用する。形成面を舌側から包み込み、ウェッジを舌側から隣接面に挿入し、ストリップを歯面に圧接・固定する。 -

図14 歯面処理後、接着行程に入る。十分な量のセメントで圧接してからピンスポット光照射を行い、ラミネートベニアを固定する。この時マージン周囲の余剰セメントを筆などで拭き取る。 -

図15 本照射に入り、十分な光照射を行う。歯髄の温度上昇を考慮し、十分な冷却を行う。 -

図16 1の接着操作を行った。1歯とばしで接着していく。この時点で2、1 にヴァリストリップをウェッジで把持するための『隣接面』が得られるため、残りの接着操作とセメント除去が容易になる。 -

図17 中1歯とばしでの接着が完了したところ。セメント除去操作が非常に容易であった。 -

図18 治療終了時。

連続歯(インレー)症例の使用のポイント2

チェアサイドCAD/CAM臨床で最も頻度が高いとされるオールセラミックインレー修復。インレー修復においても、複数歯の同日修復にギャリソンデンタルのマトリックスシステムを使用し、効率的に修復・接着行程を行うことができる。

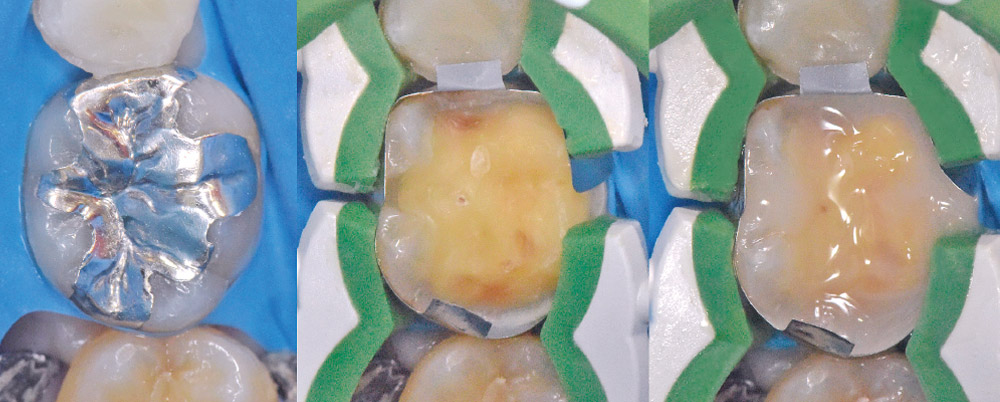

症例は4、5の連続歯修復のビル ドアップ、I.D.S法施術時の状態を掲載する。完全な防湿状態下で、マトリックスバンドがフュージョンウェッジにより歯質に圧接され、マージンとの隙間からラバーダムの色や歯肉、浸出液の漏出が確認されないことがあげられる(図19)。

また連続歯修復ケースでは1歯単位で確実にビルドアップ、I.D.S法を行っていく(図20)。図21はビルドアップとI.D.S法終了時の口腔内写真。

-

図19 マトリックスバンドと歯肉側マージンに間隙がなく、浸出液、血液が確認されないことが重要。 -

図20 連続歯の症例は1歯ごと確実に施術していく。 -

図21 4 、5のビルドアップ、I.D.S法が完了したところ。隣接面に適度な隙間があることが光学印象をスムーズに行うポイント。

開放角が60°を超える場合や4/5冠修復での操作性の向上

別のケースとして大きな隣接面カリエスのため開放角が60°を超えて大きく開大する状態や、アンレーケースなど3Dリテーナーで残存した健康歯質部位を把持することが難しく、綺麗な形態を付与することが困難であった(図22左)。

今回開発された3DリテーナーフュージョンL(緑)は、歯を把持する面積が広く開放角の大きなインレー症例や4/5冠に相当する形成量であってもマトリックスバンドを歯質に綺麗に圧接することが可能になった(図22右)。

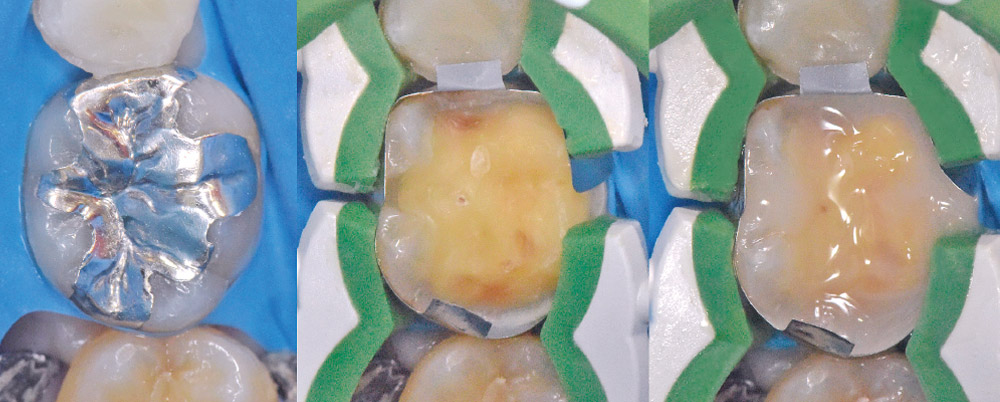

具体的なケースとして図23のような機能咬頭部の健全な天然歯質の残存が極めて少ない大きなインレーのセラミック再修復を行う。遠心隣接面から頰側機能咬頭にかけて2次カリエスの歯質内での進行が疑われる。また、機能咬頭残存歯質が咬合部位(特にCO)に一致していた(図23左)。

そのままのメタルインレーマージンをセラミックインレーマージンに一致あるいは近似させることは、マージンラインを咬合部位に一致させてしまいセラミックを破折に導く危険性がある。また、接着修復とは言えど菲薄な天然残存歯質をチッピングに導く危険性も考えられる。

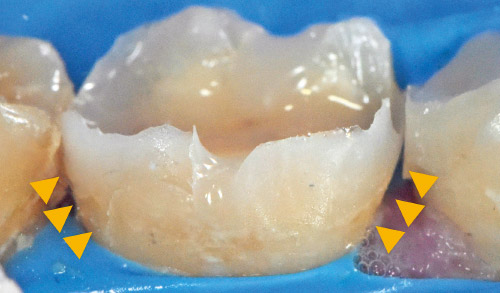

よってこのようなケースでは窩洞形態の単純化とセラミックで咬合力を受けるためにセラミック修復物の形態として頰側咬頭を被覆する窩洞形態とすることが多い。このような窩洞形態に隔壁を作る際には、メタルリングを使用しなければならないケースが多かったが、従来の3Dリテーナーでは残存歯質を把持しきれずマトリックスバンドの変形を招いていた。新しく開発された3DリテーナーフュージョンL(緑)を2個用いることによりマトリックスバンドで隔壁を作ることが容易になり、ビルドアップ後の形態付与やI.D.S法を簡便に行うことが可能になった(図23中、右)。

図24に口腔内での隔壁を設置した全体像を掲載する。図25は歯面処理を行い、I.D.S法によるデンチンシーリングと近遠心隣接面ビルドアップを同時に行った状態。歯質とレジンの境界が移行的であることがポイント。

その後、CERECシステムを使用して光学印象を行い即日修復を完了した。図26はセラミック修復物を口腔内にセットした状態である。

補足事項:開口量の制限や歯列不正などで3Dリテーナーの使用が困難な場合にトッフルマイヤーを用いることもある。このような他の隔壁器具を使用した場合でも、ギャリソンデンタルのフュージョンウェッジは相性が良い。適度なウェッジの硬度が高い操作性とマトリックスの歯質への圧接に適している。

-

図22 アンレーなどのケースにおいても、3DリテーナーフュージョンL(緑)を使用することにより修復が容易になる。脚部の幅が広く歯冠を把持する面積がより大きくなったからである。通常この後、歯面処理を行いビルドアップ、I.D.S法を行う。 -

図23 左:術前。中央:感染歯質除去後隔壁を設置したところ。近遠心隣接面用に3DリテーナーフュージョンL(緑)を2個使用した。マトリックスバンドで完全かつ綺麗に歯冠を覆うことが可能。右:ビルドアップとI.D.S法で施術中。 -

図24 口腔内での隔壁を設置した様子。 -

図25 隔壁除去直後の状態。黄色矢印の箇所の歯質とレジンの境界が移行的に仕上がっていることがわかる。この後、仕上げ形成を行う。 -

図26 口腔内に装着されたCAD/CAMセラミックアンレー(口腔内直接光学印象)。

同時に複数歯のインレー修復物を接着する場合

修復物接着時はラミネートベニア修復と同様に1歯ずつ、1歯とばしで確実に接着を行っていくことが重要である。結果としてセメントの残留防止、隣接面マージン部の確実な仕上げ研摩が可能となる。

図27は4、5、6の3歯同時修復の接着時の写真である。

まず5の接着を行い、隣接面の確実なセメントアウトとマージン部位の仕上げ研摩を先に完了させる。

次いで4、6の接着を行った。MOD窩洞にはヴァリストリップ、インレーにはクリアバンドを用いた。

-

図27 3歯連続インレーの接着。まず中央から接着し、セメント除去を行う。これでヴァリストリップをウェッジで固定するための隣接面ができあがり、接着からセメント除去までの総合的な精度の向上と時間短縮が図れる。

まとめ

CAD/CAMを用いた口腔内光学印象法や技工用光学印象装置を用いたオールセラミック歯冠修復は我々歯科医師や歯科技工士、歯科衛生士に診療スタイルの変化をもたらした。患者さんにとっても即日修復、あるいは歯冠修復期間の大幅な短縮という大きなメリットをもたらした。

しかし、窩洞形成や支台歯形成においては今現在歯科医師がCAD/CAM機器に形成を合わせる必要があるなど周知徹底が必要な項目が多いのも事実である。

形成終了時の印象採得前における歯面処理の重要性も同じである。このような基本的な事項が守られた時に歯科医院側と患者側の両者が得られる利益は非常に大きい。

今回は特に内側性窩洞修復における形成修了後の窩洞歯面処理法について記述した。先生方の診療の一助となれば幸いである。

同じ筆者の記事を探す【 北道 敏行 】

モリタ友の会会員限定記事

- 172号 Clinical Report 口腔内スキャナーの現状と注意点~プライムスキャンを使用した臨床~

- 163号 Field Report CAD/CAM 冠などの完全防湿が困難な歯肉縁下にも有効な重合特性をもつレジンセメント

- 159号 Clinical Hint 口腔内光学印象の優れもの

- 146号 Clinical Report 「ライカM320」で見える歯科医療を ~患者さんと繋がる確かなコミュニケーションツールとして~

- 141号 Clinical Report CERECV4.0ソフトウェアを使用した臨床

同じテーマの記事を探す【 マトリックスシステム 】

モリタ友の会会員限定記事

- 174号 Clinical Report 歯肉縁下マージンの対応で変わる 光学印象の精度

- 171号 Clinical Report 大型2 級窩洞のコンポジットレジン修復を極める~実力につながる臨床解説編~

- 170号 Clinical Report 臼歯部2級窩洞コンポジットレジン充填修復のコツ~セクショナルマトリックスシステムを用いた隣接面へのアプローチ~

- 169号 Clinical Report 前歯部における隣接面歯冠形態回復へのアプローチ

- 167号 Clinical Report 2 級ダイレクトボンディングは隔壁の確実な設置が成功の鍵 〜コンポジタイト3D フュージョンの有用性〜

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。