159号 WINTER 目次を見る

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 画像の明るさを適正にする

- ≫ 画像のコントラスト調整

- ≫ 反転画像が効果的な場合がある

- ≫ 断層厚みを変えるとどうなるか

- ≫ 断面方向を調整する

- ≫ 画像の拡大観察

- ≫ おわりに

はじめに

一般歯科診療において、デンタルX線写真やパノラマX線写真が果たしてきた役割は大きく、現在でも歯科の画像検査の中心ではあります。しかし、CBCTが出現して16年になりますが、徐々にその利用が増大し、その精度の高い診断効果が評価されてきました。おそらく、将来的にはCBCTが歯科画像検査の主体となり、デンタルX線写真はその補助的役割に変わるものと思われます。

したがって、CBCTを十分に理解し活用することが、今後の歯科診療の質を高めることにつながります。

本シリーズ(CBCT読影虎の巻)では、CBCTを活用するために、PC上のCT画像を最良な画像に仕上げるための基本からはじまり、歯内療法やインプラント術前診断のために必要で基本的な歯や顎骨の読み方、Volume RenderingImageの特性や操作、その他について順次解説していきます。

シリーズ“Part1”として、CBCT画像を読影するために、もっとも鮮明で対象部位をよりよく表示させる方法について述べます。

なお、著者が日常的に使用しているCBCT装置と撮影条件は次の如くであり、本稿に掲載した画像は、ほとんどその条件で撮影したものです。

【装置】3DX multi image micro CT(株式会社モリタ)

【撮影条件】FOV:4cmまたは6cm

照射回転:180度

管電圧:80kV

管電流:5〜9mA

【画像処理ソフト】i-VIEW

画像の明るさを適正にする

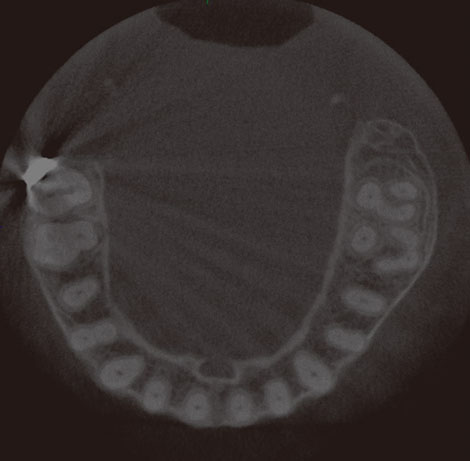

撮影後にPC画面に現れる初期画像は、適正な明るさを持った鮮明な画像を表示していることは少なく、一般には暗く軟調な画像が現れている場合が多いものです(図1)。

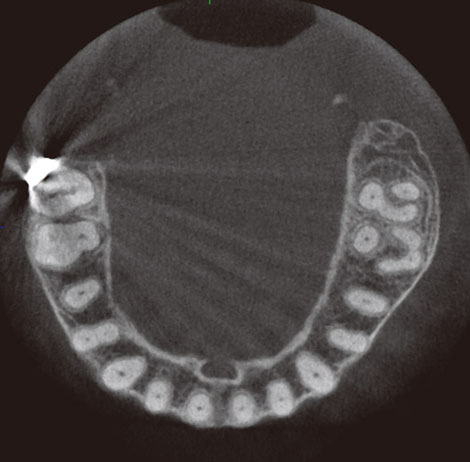

そこで、読影作業を最も鮮明な画像上で進めるために、まず、画面の明るさを適正な明度に調整しなければなりません(図2〜4)。

それには初期画像の下段にヒストグラム(グラフ)が表示されていますが、これを使って画像の明るさを調整します。

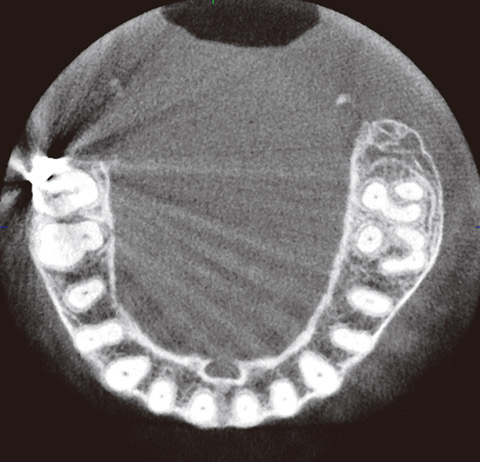

画面全体の明るさを見ながら自身にとって最も見やすい明るさにし、さらに最終的には全体画面の中の読影部位のみを最も適した明るさに再調整します(図5〜7)。

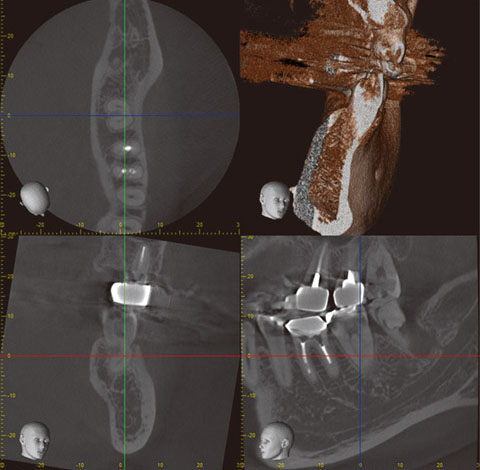

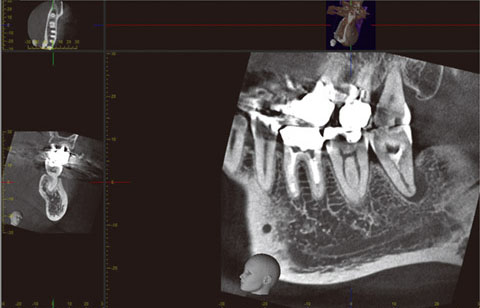

図1 撮影直後にPC画面に表示された初期画像。

図2 初期画像として表示されることが多い暗い画像。

図3 適正な明るさと思われる画像。

図4 明るすぎる画像。

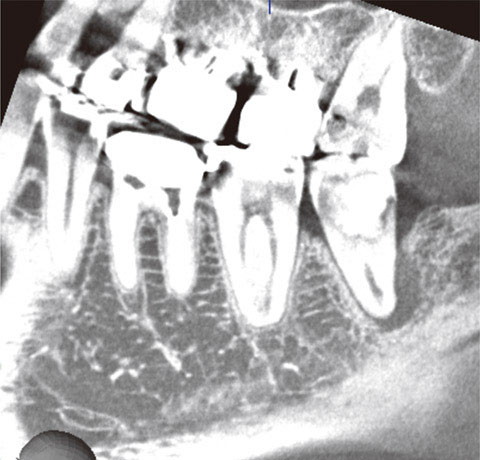

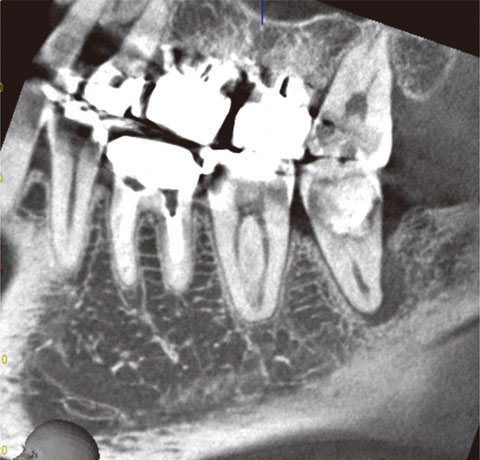

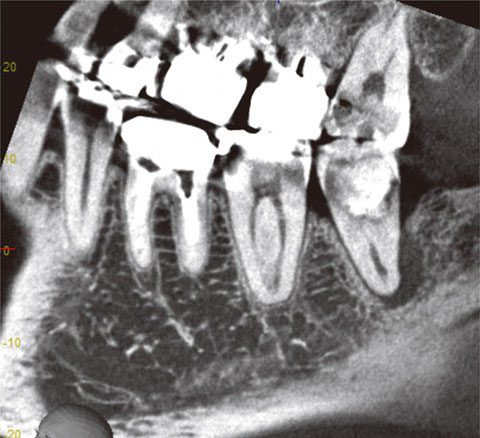

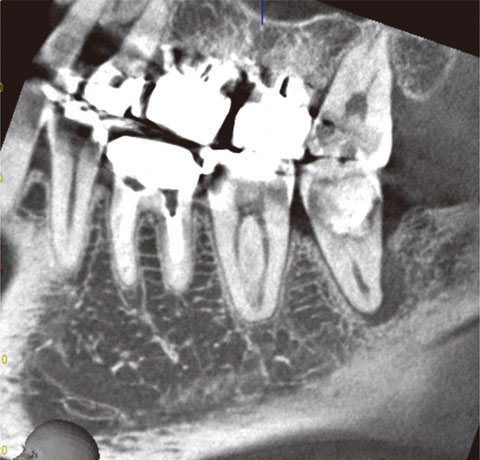

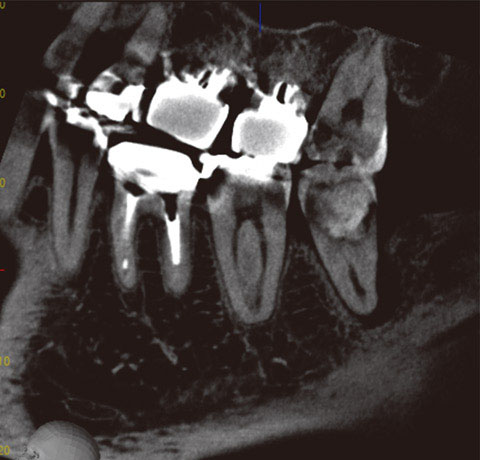

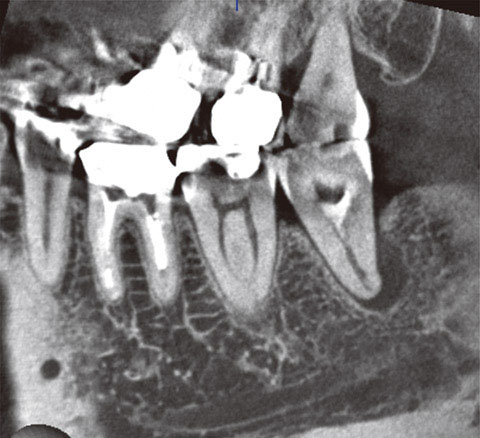

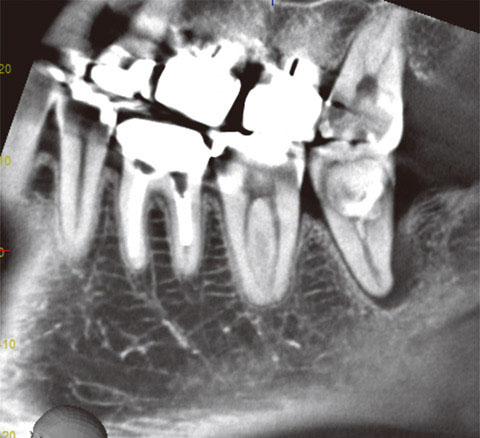

図5 #36・38歯根病変の歯列平行断像で明るすぎる。

図6 ほぼ適正な明るさに調整した。

図7 暗すぎて病変が見えにくい。

画像のコントラスト調整

次に、初期画像では暗いだけではなく軟調な画像になって表示されていることが多いので、画面の明るさだけを調整しても鮮明な画像にはなりません。そこでヒストグラムを使って画面全体が鮮明になるようにコントラスト調整を行います(図8〜10)。

読影部位が極めて狭く微細な構造を観察する場合は、その対象構造が最も良く現れるコントラストに微調整します。

この時に明るさの微調整も交互に行いながら、最も観察しやすい鮮明な画像に仕上げていきます(図11〜13)。

図8 コントラストが低い軟調な画像。

図9 適正なコントラストを呈する画像。

図10 コントラストが高い硬調な画像。

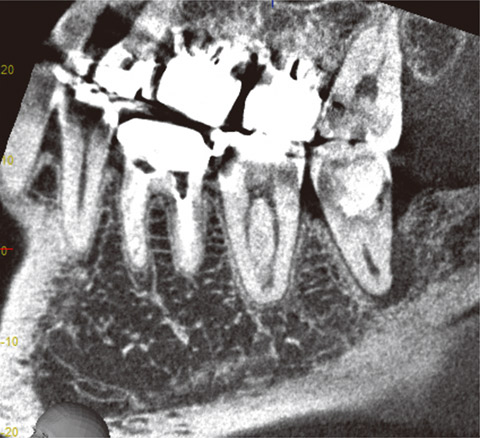

図11 適正なコントラスト画像では、#33根側病変と薄い頰側壁が良く描出されている。

図12 強いコントラスト画像では、ひ薄化した頰側壁が良く見えない。

図13 軟調なコントラストにすると、ひ薄化した頰側壁も良く描出される。このように軟調な画像は見にくい所を確認するのに適している。

反転画像が効果的な場合がある

一般的にCBCTのPC画面では、ポジ像としてモノクロ画像を表示して観察しています。ポジ像とは歯や骨などのX線不透過性が強いほど白く表示し、軟組織や空気などのX線透過度が高いものほど黒く表示したモノクロ画像です。このポジ像は、ヒストグラムのコントラスト調整によって白黒を逆転した反転画像(ネガ像)に変調することが容易にできます(図14、15)。

反転画像にすると、アーチファクトにより歯槽頂領域が障害されて、骨構造が分からない場合や、歯根の破折線・側枝などの極めて微細で微妙な所見などを、分かりやすく表示できたりします。

ポジ像で分かりにくい所見の場合は、反転効果により観察してみる必要があります。

断層厚みを変えるとどうなるか

CBCT装置を導入設置した時点で、撮影後の初期画像は、初期設定により断面厚は1mmに設定されています。

歯や顎骨の構造を観察する場合にほぼ適した画質を表示するには1mmの断面厚の画像が妥当です。

しかし、さらに微細な構造を表示したい場合には、断面厚を1mm以下に薄くして観察します。

装置の機種により、断面厚と画質はややずれが生じるので、自身が使用する装置ごとに、自ら断面厚を確かめることが必要です。

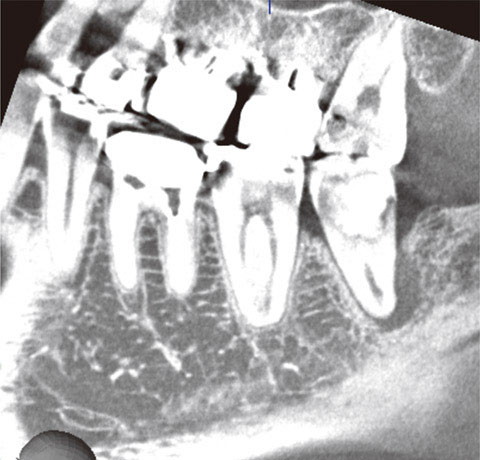

著者が歯根構造などの微細構造を観察する場合は、断面厚を0.5mmに変更して用います。しかし、これよりも薄くすると(0.125〜0.25mm)、ノイズが強調されて逆に荒れた画像になります(図16〜19)。

断面厚の調整には、マウスポインターを画面内に置き、右クリックするといろいろなタスク項目が表示されるので、その中から「厚み」を選択し調整します。

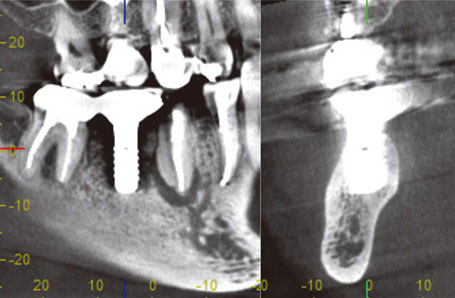

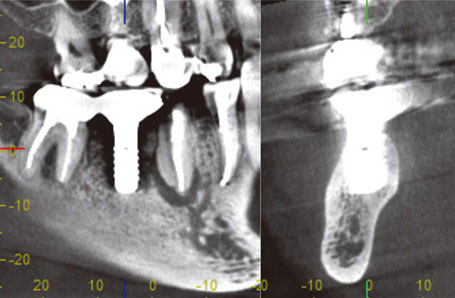

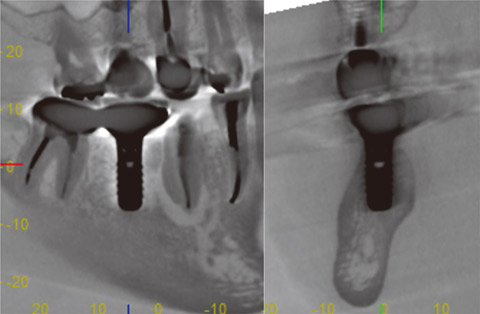

図14 #45Per、#46インプラントのポジ像。

図15 図14の反転像では、インプラント体周囲のアーチファクトが軽減されて周囲骨が見えてきた。

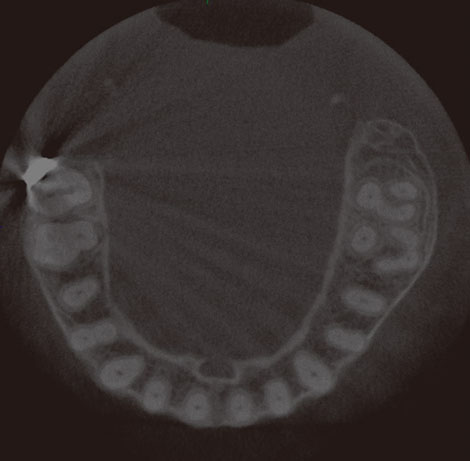

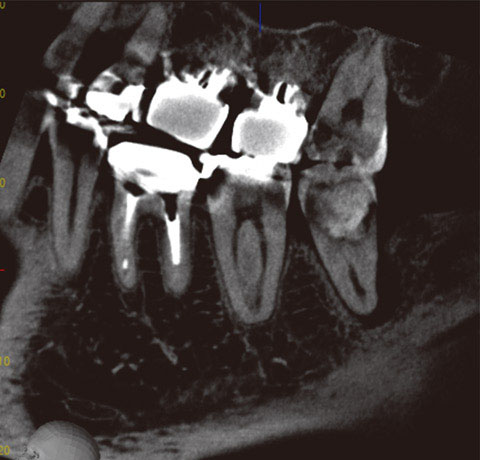

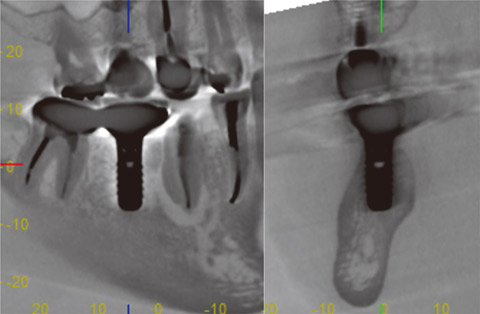

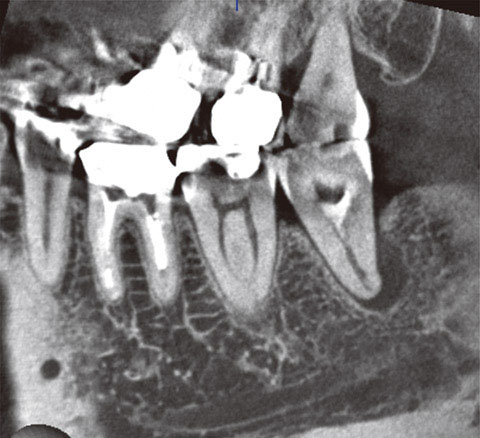

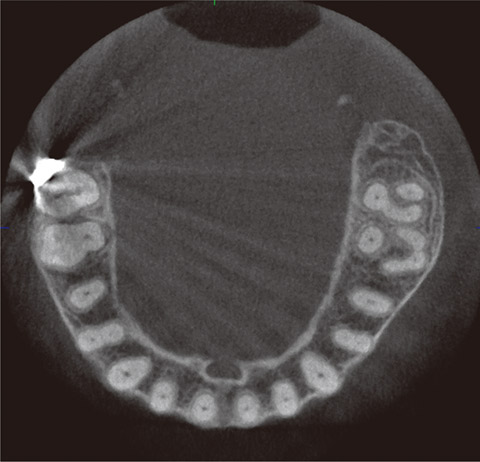

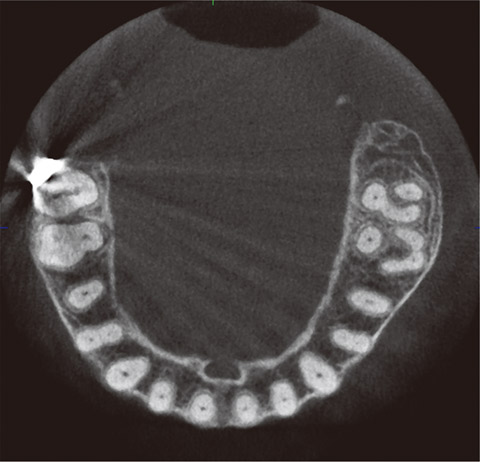

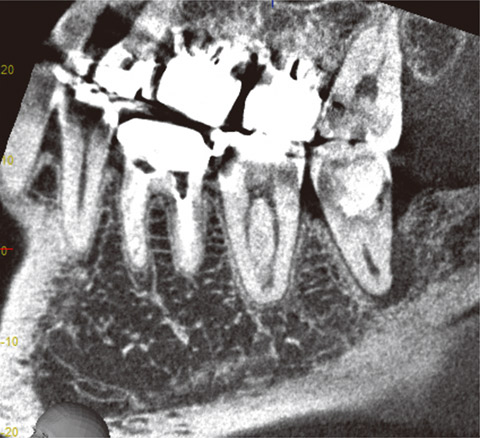

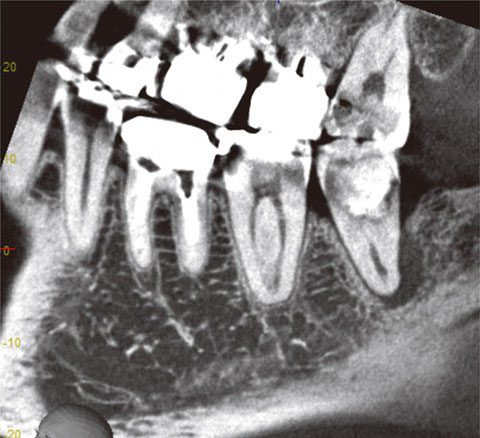

図16 最も薄い断面厚0.125mmの歯列平行断像。ノイズが相対的に増加して見にくい画像になるので、一般的には適していない。

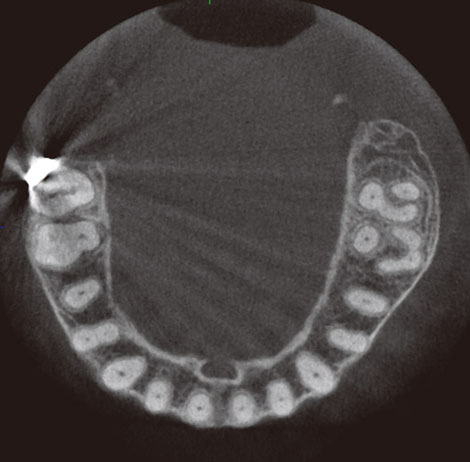

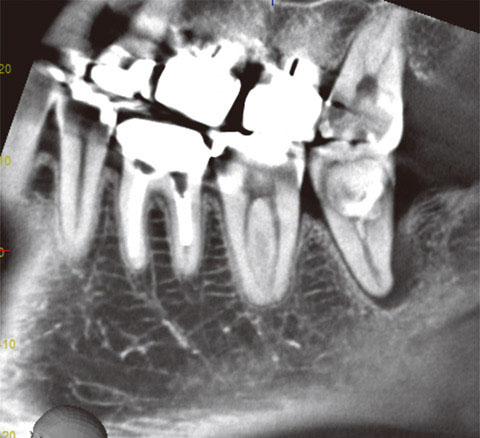

図17 断面厚0.5mmにすると、ノイズが減少してより観察しやすい画像となる。歯根の観察に向いている。

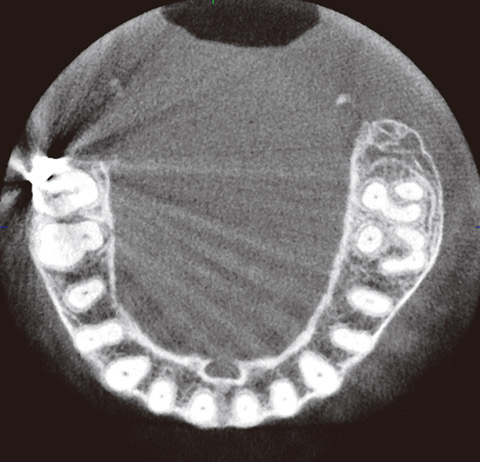

図18 断面厚1mmの一般的な厚みの画像。

図19 断面厚2mmと厚くすると、滑らかで美しい画質を呈する。微小な構造は見にくくなるが、微細な読影を必要としない大きな病変の観察には向いている。

断面方向を調整する

観察したい歯や顎骨の部位が良く見えるように、対象部位に断面位置を移動調整することは、誰でも行う操作です。

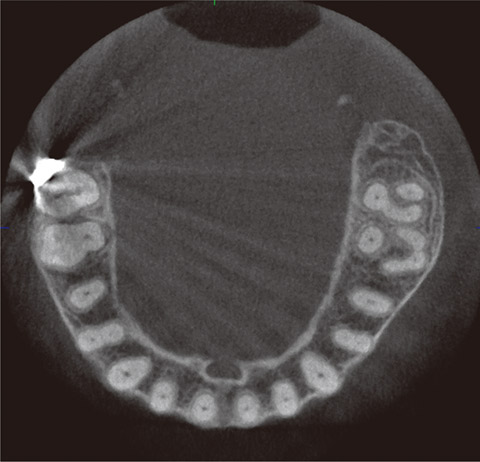

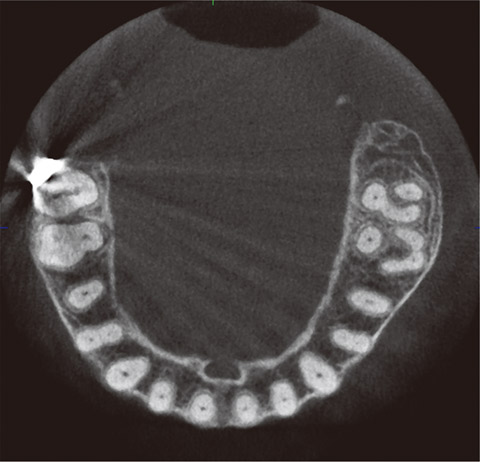

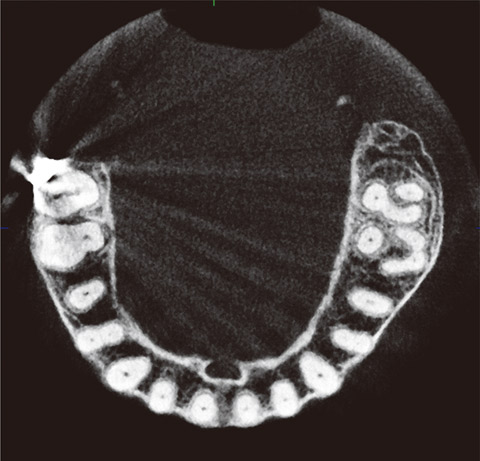

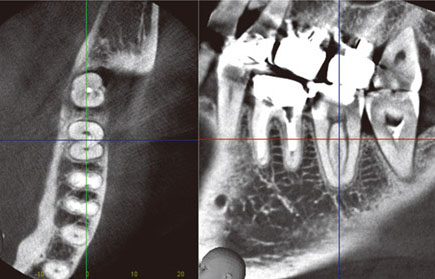

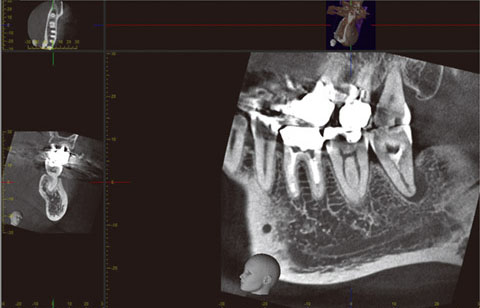

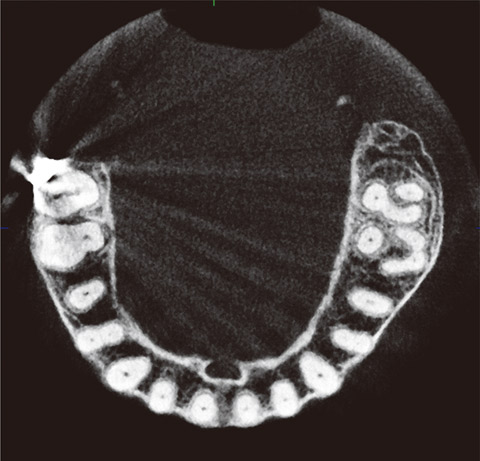

CBCTは3次元CTとも呼ばれるように、お互いに直行した3断面(X断面、Y断面、Z断面)を同時に表示しています。したがって、1断面だけを観察対象部位に合わせただけでは十分ではなく、他の2断面、即ち全断面を対象部位が良く見えるように調整します。

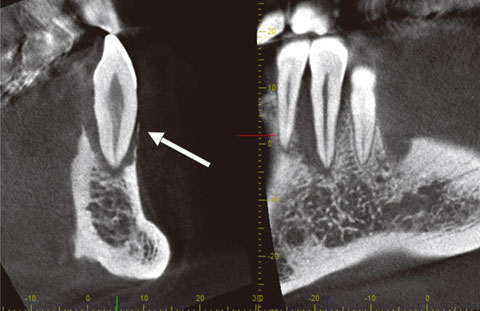

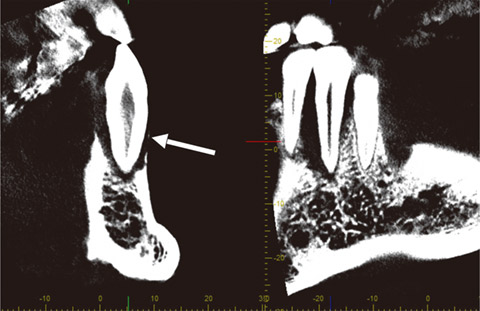

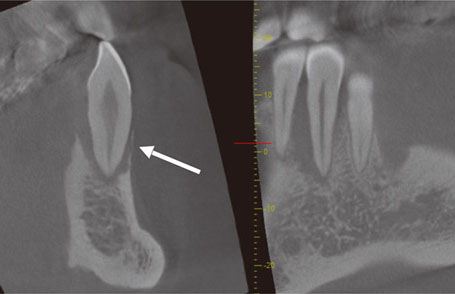

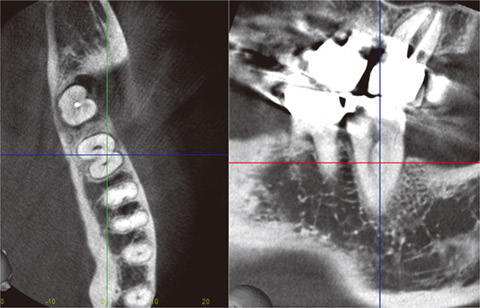

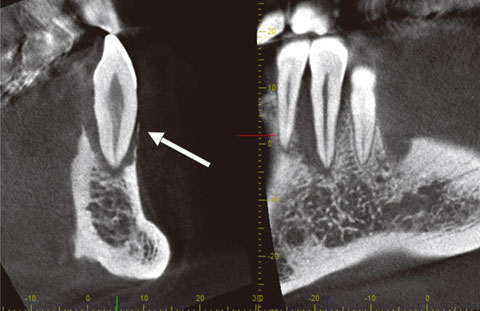

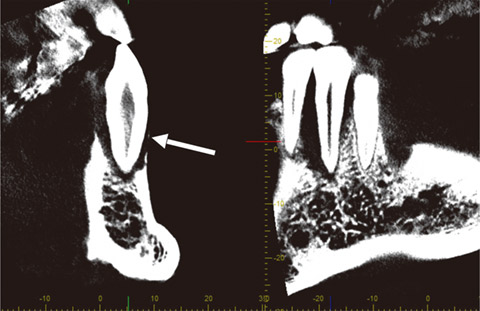

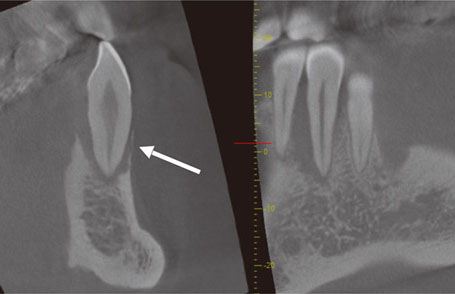

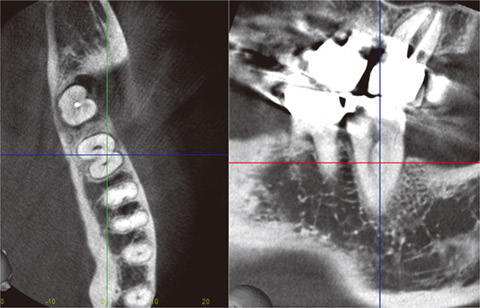

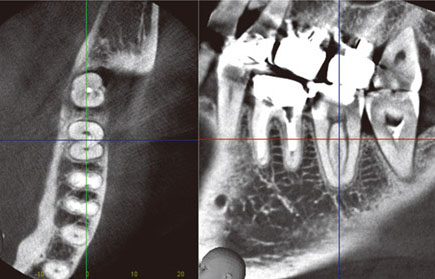

特に、歯根の観察においては、横断像(Z断面)において3断面の交点を歯根の中心(即ち根管)に置き、画面をドラッグしながら微小な回転を行い、断面方向が歯根の頰舌方向、または近遠心方向に一致するように調整すると、他の断面上で歯根の縦方向の断面像が鮮明に表れます(図20、21)。

以上をまとめると、対象部位を見やすく、また鮮明な断面像として表示させるには、断面位置の移動だけではなく、画像回転による断面方向の微調整が必須となります。

画像の拡大観察

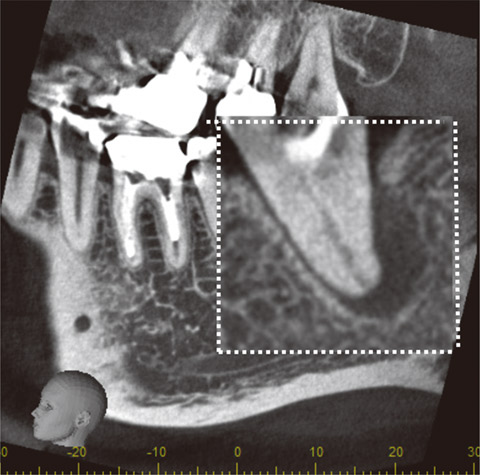

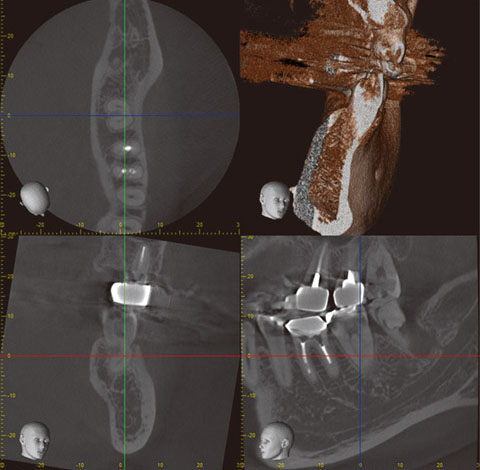

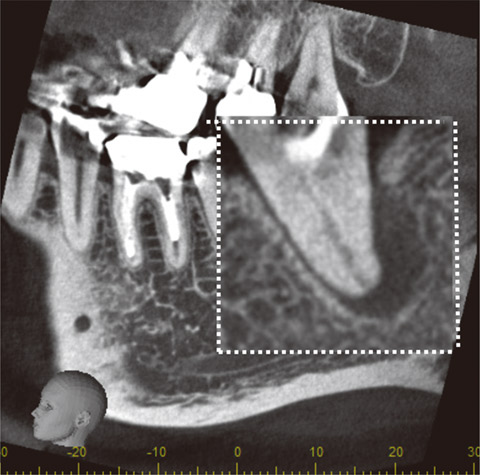

CBCTの画像は、PCモニター上に3断面+VRIの4画像が同時に表示されているので、1断面像は小さい枠の中に表示されており、ノートパソコンなどの小さいモニターで微細構造を観察するのは苦労する時があります。

このような場合は、4画像の中心交差点をドラッグし、拡大したい画面と反対方向にスライドさせると、大きく拡大表示ができます(図22)。

または、ルーペ機能を使って、1画像の中の狭い局所だけを拡大して観察したい場合は、画面右側にあるタスク一覧の中で、虫メガネアイコン(拡大鏡)をクリックし、ポインターを画面の対象部位に持っていくと、その部位のみが大きく拡大表示できます(図23)。

図20 #37の根管を表示しようとしたが、横断像(左側)において断面の方向(直行した2直線)は歯根断面で斜め方向になっており、歯列平行断像(右側)では根管はうまく表示できていない。

図21 断面方向を歯根断面にそれぞれ垂直方向に調整すると(左側)、根管が鮮明に表示できた(右側)。

図22 PC画面上の4画像の中で、右下の歯列平行断像のみを大きく拡大した場合。

図23 ルーペ拡大機能を用いて、歯列平行断像の中の#38のみを拡大表示した。

おわりに

本稿では以上の6項目について、CBCTの画像を鮮明で見やすくする方法や読影・診断に適した画像を作りあげることについて記しました。

次回はさらに踏み込んで、アーチファクトやVolume Rendering Imageなどについて解説予定です。

本シリーズは今後数回にわたりCBCTによる歯や顎骨の見方や診断について順次解説していく計画です。

- 1)神田重信:3次元CT画像に強くなろう、Dental Magazine No.150:12-16,2014.

同じ筆者の記事を探す【 神田 重信 】

モリタ友の会会員限定記事

- 162号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part4 歯槽骨・顎骨の微細構造を読む

- 161号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part3 歯の微細構造を読む

- 160号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part2 CBCTのアーチファクトとその画像障害

- 158号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part4 デンタルX 線写真の落とし穴

- 157号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part3 歯周病の読み方

同じテーマの記事を探す【 X線 】

モリタ友の会会員限定記事

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】院内ネットワークによるコミュニケーション戦略「データ管理」から「データ活用」へ

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】「Veraviewepocs 3Dfα」を用いた Digital Work Flow

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】CBCTのDICOMデータとTRIOSのスキャンデータを活用したフルデジタルでの抜歯即時埋入症例

- 179号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】インプラント治療におけるCBCTの有用性と未来

- 178号 Contribution 歯周治療へのCBCTの応用

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk ノリタケスーパーポーセレンAAA 発売30周年特別連載 インターナル・ライブ・ステインテクニック誕生ヒストリー

- Clinical Report 審美補綴症例の何故を再考する −HOWを求めるのではなく、WHYを考えることの重要性− Part1

- Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part1 読影しやすい画像にカスタマイズする方法

- Field Report CBCTとマイクロスコープの併用で根管治療の成功率を高め治療結果のLongevityを実現

- Clinical Report 歯間部のプラークコントロールを再考する! 後編

- Clinical Hint 口腔内光学印象の優れもの

- Technical Report セラビアンZR FCペーストステインを用いたフルジニコアクラウンの製作例

- Technical Report 強度と操作性を高めた硬質レジンジャケット冠の製作

- Trends Toraysee for CEの歯科診療室での活用

- Clinical Report 間接修復物のセットにおけるスーパーボンドの有用性を見直す

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。